Богатство не для всех

Почему в мире растет разрыв в доходах

Какую роль глобализация сыграла в распределении мирового богатства, почему экономическое неравенство растет и как браки между людьми одинакового социального статуса его усиливают? Обо всем этом — в исследовании «РБК Трендов»

Человечеству потребуется еще почти 230 лет, чтобы искоренить бедность. К такому выводу пришли аналитики международной гуманитарной организации Oxfam в докладе 2024 года, посвященном экономическому неравенству.

В материале можно найти массу тревожных выводов. Например, за период с 2020 по 2023 год почти 800 млн наемных сотрудников получали доход, который рос темпом ниже инфляции, и таким образом потеряли порядка $1,5 трлн. При этом благосостояние более половины населения планеты по итогам 2023 года снизилось по сравнению с 2019 годом. На это повлияло не только сокращение зарплаты в реальном выражении (во многом за счет скачка цен на продовольствие), но и рост безработицы.

Эти цифры контрастируют с внушительным ростом доходов гигантских корпораций и богатейших людей мира. По оценке Oxfam, 148 крупнейших корпораций по итогам 2023 года увеличили свою прибыль более чем в два раза по сравнению со средними показателями за последние три года. А состояние пяти самых богатых людей планеты с 2020 года выросло на 114%.

Экономическое неравенство — одна из самых обсуждаемых проблем XXI века. Хотя уровень абсолютной бедности за последние 200 лет значительно снизился, абсолютные различия в доходах за минувшие 30 лет увеличились, а разрыв в доходах между так называемым развитым миром и развивающимся (за исключением Китая) остается большим. Успешные случаи перехода из развивающихся стран в развитые все еще единичны.

Главная особенность экономического неравенства современности в том, что оно растет не между странами, как это было в XIX веке или на протяжении 70 лет XX века, а внутри стран. Аналитики ООН отмечают, что более 70% населения мира проживает сегодня в странах, где неравенство растет.

Новый виток роста неравенства не получится объяснить банальной жадностью немногих. Экономисты, занимающиеся этой темой, полагают, что мы имеем дело с системными сдвигами, которые и порождают сильные диспропорции в доходах.

В частности, на распределение доходов воздействуют глобализация, волна приватизации и новый виток автоматизации производства. А еще так и не решенные проблемы в стартовых возможностях человека, когда уровень его дохода во многом определяется не личными способностями, а тем, в какой семье он родился.

Как росло неравенство между странами

Неравенство между странами и внутри них в разные эпохи выглядело по-разному: иногда оно росло одновременно, иногда — разнонаправленно. Например, на начало XIX века лишь несколько европейских государств смогли добиться показателей экономического роста за счет быстрой модернизации, стабильного финансового рынка и мощного военного и торгового флота, которые обеспечили экономическую и политическую экспансию. В первую очередь это были Англия (исключая все заморские территории Британской империи) и Нидерланды, где люди на тот момент были в среднем втрое богаче, чем в Китае.

Весь же остальной мир был одинаково беден: около 80% населения Земли жили в положении, которое бы сегодня охарактеризовали как крайне бедное. Поэтому чисто статистически на начало XIX века состояние мира можно охарактеризовать как близкое к глобальному экономическому равенству — равенству в бедности.

Произошедшая в XIX веке промышленная революция привела к тому, что неравенство стало быстро расти как между странами, так и внутри них.

«Что происходит, когда общество начинает производить богатство в значительном объеме? Рост абсолютного неравенства (разницы между самыми богатыми и самыми бедными) оказывается почти что математической неизбежностью, — объясняет причину роста неравенства того времени канадско-американский ученый Стивен Пинкер в своей книге «Просвещение продолжается: В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса». — При отсутствии некоего управления по перераспределению дохода, которое раздавало бы всем равные доли, одни члены общества непременно — будь то благодаря удаче, умению или усердию, — будут извлекать из новых возможностей больше преимуществ, чем другие, и получать непропорциональную выгоду».

К 1970 году в мире сложилась ситуация, которую экономисты назвали «Великой дивергенцией»: так называемый развитый мир оказался в десять раз богаче развивающегося. Промышленная революция позволила западным странам, в первую очередь Великобритании и США, стремительно нарастить свое богатство. А вот те, кто проиграл в этой гонке технологий, напротив, значительно отстали.

«Одна из основных идей, развиваемых в части научной литературы, заключается в том, что глобальный рыночный обмен не эквивалентен. Поскольку капиталистический мир представляет собой многоуровневую иерархическую систему, выгоды от торговли распределялись неравномерно не только внутри стран, но и между ними», — объясняет Дмитрий Диденко, ведущий научный сотрудник, профессор РАНХиГС.

Эксперт напоминает, как аргентинский экономист Рауль Пребиш еще в середине XX века ввел понятия «ядро» и «периферия», чтобы описать эту ситуацию. По его подсчетам, дисбаланс создавало то, что сырье, произведенное на «периферии», то есть в бедных странах, в среднем дорожало медленнее, чем промышленные товары, произведенные в индустриальных центрах. Это, по мнению экономиста, и привело к росту неравенства между «ядром» и «периферией».

Коэффициент Джини — статистическая модель, которая помогает оценить неравномерность распределения доходов в обществе. Модель имеет числовое значение от 0 до 1, где ноль — это полное равенство, а единица — абсолютное неравенство.

Как рост азиатских экономик сгладил глобальное неравенство

Однако тренд, описанный Пребишем, значительно изменился с конца XX века или даже ранее. Межстрановое неравенство по уровню ВВП на душу населения (с учетом паритета покупательной способности) стало снижаться. Доходы некогда бедных стран, особенно в Восточной и Южной Азии, отчасти в Латинской Америке, стали расти быстрее, чем доходы богатой части мира.

Это скорректировало показатели межстранового неравенства. С 1980-х доходы среднего класса Азии в реальном выражении выросли на 40–75%. В то время как на Западе доходы среднего класса практически не росли, чего не скажешь об 1% богатейших людей на планете, преимущественно из стран Западной Европы и Северной Америки. Их доходы выросли почти на 2/3.

Леонид Гринин и Андрей Коротаев в своей книге «Великая дивергенция и Великая конвергенция: Глобальная перспектива» показывают, что выравнивание уровня благосостояния между странами в конце XX века оказалось возможным благодаря тому, что «периферия» наконец сумела адаптировать инновации, созданные научно-техническим прогрессом в «ядре» мировой экономики. Выходит, что новая волна глобализации, которая началась в конце 1980-х — начале 1990-х, сыграла на руку не столько западному миру, сколько развивающимся странам.

Сегодня этот тренд поставлен на паузу. Свою роль сыграли пандемия коронавируса, а также растущее военно-политическое напряжение. К тому же эффект Китая (то есть его быстрый экономический рост) как главный фактор статистического «сглаживания» глобального неравенства, похоже, завершается. Но пока говорить о сломе тренда преждевременно. Чего не скажешь про внутристрановое неравенство, которое, несмотря на все достижения XX века, вновь стало расти с конца 1970-х.

Доход измеряется на душу населения после вычета пенсий и трансфертов по страхованию от безработицы, а также до вычета подоходного налога и налога на имущество.

Социальная политика и борьба с внутристрановым неравенством

Эпоха, наступившая после окончания Второй мировой войны, стала временем расцвета социальной политики. Это привело к сокращению неравенства внутри целого ряда стран в Западной Европе, Северной Америке, а также в СССР и дало почву для возникновения концепции государства всеобщего благосостояния. Идеология классовой борьбы, усиление профсоюзов, модернизация трудового законодательства — все эти усилия, которые были политическим лейтмотивом XIX века, стали приносить свои плоды.

«Внутристрановое неравенство сократилось в крупных странах, таких как США, Япония, Германия, Великобритания и Франция, из-за гораздо более прогрессивной политики в отношении налогообложения и социальных трансфертов. Аналогичным образом неравенство в странах, переживших коммунистические революции, особенно в СССР и Китае, также уменьшилось», — заключает в статье «Три эры глобального неравенства, 1820–2020» Бранко Миланович, профессор Городского университета Нью-Йорка, специализирующийся на вопросах неравенства.

По подсчетам Пинкера, если с Ренессанса и до начала XX века «европейские страны в среднем выделяли на помощь бедным, образование и прочие социальные нужды 1,5% своего ВВП», то сегодня «медианное значение социальных расходов западных стран составляет 22% их ВВП».

Тем не менее в конце прошлого столетия показатели внутристранового неравенства вновь начали расти, за исключением государств Западной Европы, где суммарный доход среднего класса все еще выше, чем у самых богатых, но также имеет тенденцию к снижению.

«[Стоит признать, что] разрыв между средним доходом 10% самых богатых людей и средним доходом 50% беднейшего населения [по миру] сократился: примерно 50-кратный разрыв уменьшился до чуть менее 40-кратного. В то же время внутри стран неравенство существенно выросло. Разрыв между средним доходом 10% самых богатых и средним доходом 50% самых бедных граждан внутри стран почти удвоился за период между 1980 и 2020 годами», — подсчитали аналитики в докладе World Inequality Report. И далее приходят к заключению: «Современное глобальное неравенство приблизилось к тому уровню, которое было в начале XX века, то есть на момент расцвета западного империализма».

Почему экономическое неравенство снова растет

Экономисты полагают, что рост внутристранового неравенства — следствие больших системных сдвигов последней четверти XX века, которые деформировали прежние способы распределения капитала. В первую очередь стоит говорить о способности государства собирать и распределять налоги, а также о новых факторах, которые привели к трансформации прежних трудовых отношений.

«Внутристрановое неравенство описывается кривой Саймона Кузнеца, нашего соотечественника, который заметил, что страны, находившиеся на ранних этапах индустриальной модернизации, имели относительно сильную дифференциацию доходов, однако в странах с высоким уровнем индустриального развития уже наблюдалась тенденция к ее снижению», — объясняет Дмитрий Диденко.

По его мнению, изменения во внутристрановом неравенстве всегда происходят на переходных этапах развития экономики и социального развития. То есть этот показатель начинает возрастать, а затем снижаться в периоды постепенного, эволюционного развития. «Периоды возрастания неравенства доходов связываются с радикальным разрушением устойчивых институтов трудовых отношений в ходе системных трансформаций и недостаточной сформированностью новых», — заключает Дмитрий Диденко.

Приведем несколько ключевых характеристик этих системных изменений.

Мнение 30% самых богатых избирателей

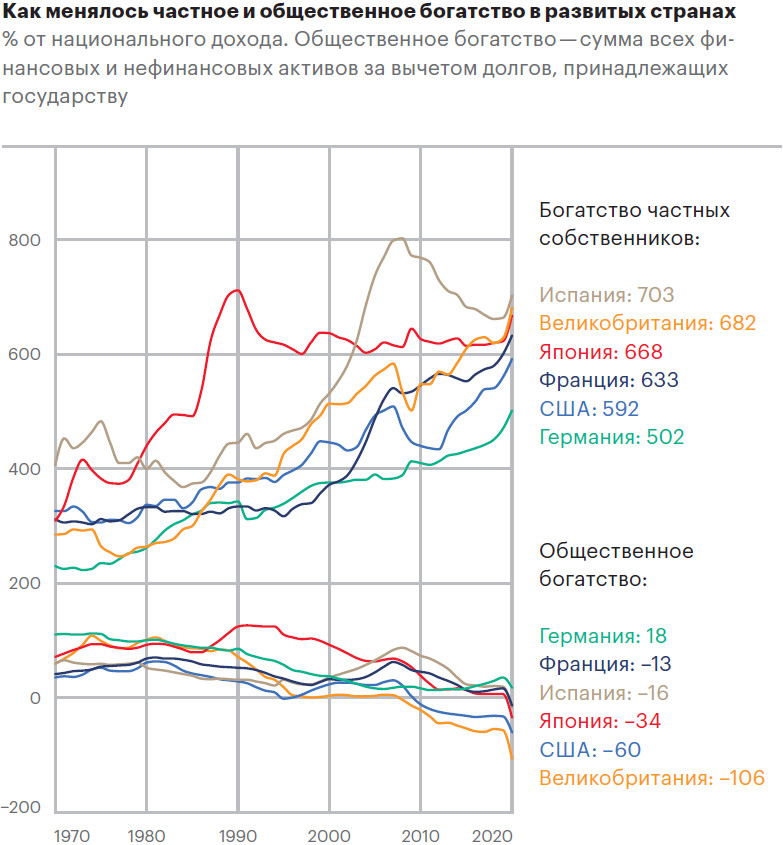

Во-первых, стоит сказать о глобализации, которая значительно ускорилась после распада СССР, а также о волне приватизации, прокатившейся по миру за последние 40 лет. Последняя волна глобализации стала временем неслыханного развития международной торговли, что предопределило повсеместное ослабление политики протекционизма. Открылись новые рынки и возможности для снижения себестоимости производимых товаров; были проложены (еще недавно невозможные) пути для массового уклонения от налогов. В свою очередь, приватизация привела к масштабному перетоку богатства от государства к частным собственникам. В итоге государство как перераспределитель доходов получило сразу двойной удар.

Несмотря на финансовые кризисы конца 1990-х и 2008 года, частный капитал значительно вырос: в период с 1970 по 2018 год в самых богатых странах мира этот показатель увеличился в два раза. «Тенденция к росту неравенства в доходах и богатстве наблюдалась почти повсеместно с 1980-х годов, особенно в странах, где осуществлялись программы дерегулирования и либерализации национальных экономик», — пишет исследователь Владислав Антропов. Следствием этого тренда стало укрупнение корпораций, которое также работало на концентрацию огромного капитала у небольшого количества компаний. Например, сегодня всего две компании контролируют более 40% рынка семян, в то время как 25 лет назад такую долю рынка занимали десять компаний. Схожие процессы произошли в фармацевтической отрасли: за последние 20 лет число крупнейших компаний сократилось с 60 до десяти. Вместе с увеличением финансового могущества корпораций их возможности по лоббированию росли с той же силой, с какой они снижались у профсоюзов. Как это, в частности, отразилось на политическом процессе в США, детально описано в исследовании Unequal Democracy. The Political Economy of the New Gilded Age. После скрупулезного анализа данных по каждому закону, принятому в сенате за 40 лет, авторы исследования пришли к выводу, что сенаторы были очень чувствительны к мнению 30% самых богатых избирателей — спонсоров в своем штате и игнорировали мнение 30% самых бедных избирателей.

Давление автоматизации

Во-вторых, глобализация совпала с очередными потрясениями на рынке труда, которые были вызваны новым этапом автоматизации производства и цифровизацией. История показывает, что любая смена технологического уклада в первую очередь бьет по кошелькам обычных работников и временно увеличивает диспропорции в доходах.

Согласно исследованию, проведенному профессором Бостонского университета Паскуалем Рестрепо, за последние четыре десятилетия произошло снижение заработной платы в ряде промышленных отраслей, которое во многом было обусловлено автоматизацией. «Мы зафиксировали, что 50–70% изменений в структуре заработной платы в США между 1980 и 2016 годами объясняются относительным снижением заработной платы рабочих групп, которые специализируются на рутинных задачах в отраслях, где наблюдается быстрая автоматизация», — отмечается в исследовании. Чтобы прийти к этому выводу, Рестрепо проанализировал 49 отраслей экономики США и 500 демографических групп, которые вовлечены в работу в этих отраслях.

«В некоторых странах отмечают новые тенденции на рынке труда — так называемая поляризация рабочих мест, при которой вымываются рабочие места со средними зарплатами и растет занятость в высокооплачиваемых и низкооплачиваемых профессиях, — говорит Ирина Денисова, профессор, содиректор совместной программы по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ. — Это отражение технологических изменений, которые изменяют структуру спроса на разные профессии и изменяют содержание профессий. Такие изменения на рынке труда потенциально способны изменить уровень экономического неравенства, но итоги будут зависеть от политики перераспределения».

Формирование цифрового мира, в свою очередь, размыло прежние формы профессиональной идентичности, которые были основой в борьбе за улучшение трудового законодательства и повышение благополучия для работников целых отраслей. Прекаризация труда, вызванная в том числе цифровизацией, ослабила переговорные позиции работников и косвенно ударила по их кошелькам.

Исследовательница Урсула Хьюз, оценивая последствия цифровизации, в книге Labor in the Global Digital Economy пишет: «Во многих странах подобная дезинтеграция профессиональной идентичности совпала с коллапсом институциональных форм представительства работников, то есть с профсоюзами, которые до этого придавали понятную форму и социальную видимость этой идентичности. Теперь же нам достался быстро меняющийся и в значительной степени неизведанный ландшафт, где рабочие места создаются так же быстро, как и исчезают».

Неравный старт

Политика перераспределения, в свою очередь, упирается не только в то, что государствам все труднее собирать налоги в прежних объемах. Есть еще проблема неравенства в стартовых или накопленных активах, когда человек на момент рождения оказывается едва ли не предопределен к тому или иному уровню благосостояния. Такая ситуация консервирует экономическое неравенство.

«Проблема неравенства накопленного богатства (активов) — это особая проблема. Здесь многое зависит от правил первоначального накопления капитала, от перераспределительных механизмов (налогов на богатство), институтов социальной (поколенной) мобильности и иммобильности. Например, даже в сильной с точки зрения институтов перераспределения Швеции самые богатые семьи на протяжении десятилетий — это одни и те же семьи», — отмечает Ирина Денисова.

Частное проявление неравенства в стартовых или накопленных активах — ассортативность браков. Речь идет о распространенном явлении, когда семейный союз чаще заключается между парами со схожим уровнем образования и финансового благополучия.

Например, авторы исследования Marry Your Like: Assortative Mating and Income Inequality, изучив данные о сотнях тысяч домохозяйств США за период с 1960 по 2005 год, пришли к выводу, что количество ассортативных браков не только постоянно росло, но и сильно повлияло на рост неравенства между американскими домохозяйствами.

«В 1960 году, если бы женщина с образованием ниже среднего вышла замуж за мужчину с таким же образованием, ее семейный доход составлял бы 77% от среднего дохода домашнего домохозяйства. В 2005 году этот показатель упал до 41%, то есть на 36 процентных пунктов. <…>. Напротив, доход супружеской пары, где оба партнера имели высшее образование, вырос с 176% от среднего дохода домашнего домохозяйства до 219%», — заключается в исследовании.

Таким образом, ассортативность браков также вносит вклад в неравномерность распределения богатства, так как существенно снижает шансы на более благополучную жизнь для тех, чей социальный статус по факту рождения оказался невысоким. Тут усматривается вариант современной кастовой системы, только в более мягком и завуалированном виде.

Как менялось экономическое неравенство в России

Если на конец 1980-х уровень неравенства доходов в России был сопоставим с уровнем скандинавских демократий, то к началу 2000-х этот показатель стал сопоставим с ситуацией в Турции или в странах Латинской Америки.

Стремительная приватизация, а также дерегуляция экономики привели к скачку неравенства в начале 1990-х. Затем начиная с 2000-х за счет наращивания социальных трансфертов показатели неравенства постепенно стали сглаживаться, но оно все еще остается высоким как по историческим, так и по межстрановым сопоставлениям.

Впрочем, у проблемы неравенства в России есть свои особенности. С одной стороны, стоит говорить об исторической распространенности низких зарплат, которые остаются главным источником дохода для большинства россиян. Например, средняя зарплата в аграрном секторе почти в два раза ниже, чем в среднем по стране. В целом зарплата низкооплачиваемых и высокооплачиваемых работников в сфере финансов, торговли и общественного питания отличается в 25 раз.

«Во-первых, на это влияет догоняющее экономическое развитие России с точки зрения технологий. Оно привело к тому, что вымывание старых профессий с низкой зарплатой в России еще чувствуется не так сильно. Во-вторых, стоит иметь в виду процесс перехода от плановой к рыночной экономике, «строительство» институтов, в том числе перераспределительных, и усеченную систему страхования от безработицы, которые также привели к медленному вымыванию с рынка низкопроизводительных предприятий. В-третьих, высокая доля государственного сектора и правила зарплатообразования в государственном секторе также задают тон в распространенности низких зарплат», — говорит Ирина Денисова.

С другой стороны, большую роль в неравномерности распределения доходов играет географическая и социальная неравномерность территорий России.

«Я бы ожидал, что в России уровень неравенства будет оставаться сравнительно высоким, с трендом к умеренному и постепенному ослаблению. Дело в том, что страны с большей социальной, культурной и экономической гетерогенностью, с крупной территорией, многочисленным и этнически разнообразным населением склонны иметь повышенные уровни неравенства», — считает Дмитрий Диденко.

По его мнению, в России сохраняются сильные различия в пространственно-географическом размещении производительных сил между регионами при низкой мобильности рабочей силы. «К этому добавляется слабость независимых профсоюзов в условиях приоритетности цели ограничения безработицы перед регулированием заработных плат в государственной политике на рынке труда», — заключает эксперт.

Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?

Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl