Последнее лето

Как плюнуть в вечность и методами искусства сделать маленького человека большим

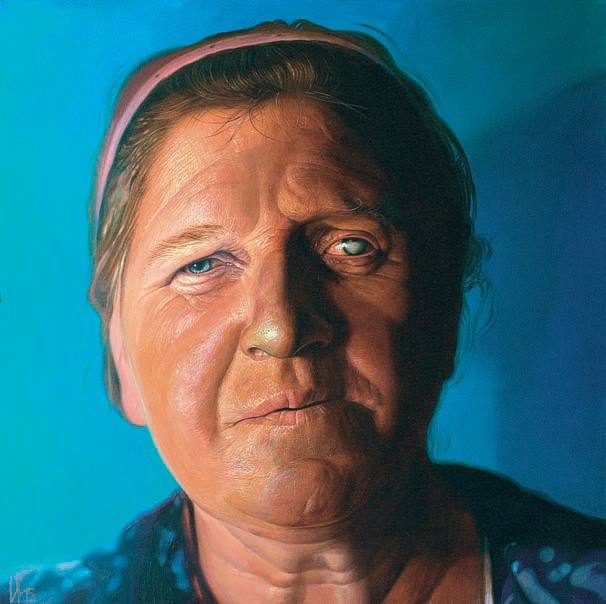

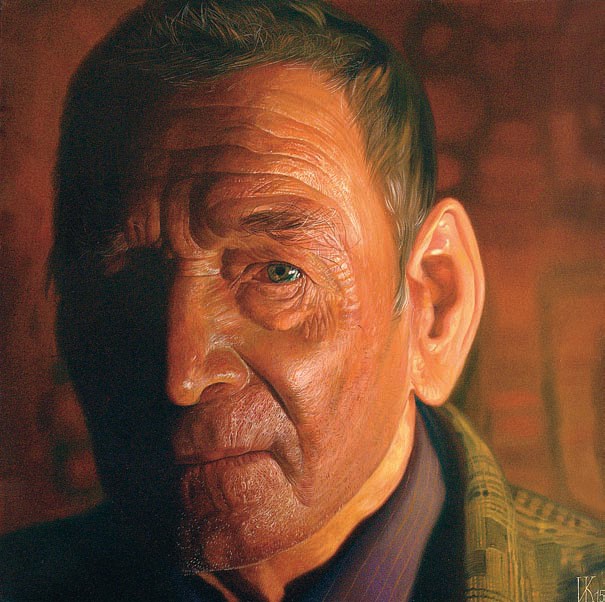

Отрешенность — главное в их взгляде. А еще — покорность судьбе, отсутствие мечты и вот это исконно наше, корневое, испокон века примиряющее с тем, что происходит за окном пятистенка: «не жили хорошо, и нечего начинать». Восемь живописных полотен — холст, масло. Восемь лиц-ликов. Пятнадцать глаз и одно бельмо, глядящих сквозь тебя, тебя не замечая, из печальной и зыбкой темноты отходящей в вечность, отдающей Богу душу русской деревни. Написав портреты своих последних земляков из тамбовского местечка Ольшанка, московский художник Иван Коршунов овеществил свой проект под названием «Живые-Мертвые». Корреспонденты «РР» вместе с ним съездили на его малую родину, чтобы выяснить, зачем ему все это было нужно

— Ваньку-то. А чего его бить — Ваньку-то, — говорит теть Тамара Асташкина, одна из моделей художника Коршунова, как это ни нелепо звучит здесь, в виду картофельных грядок, кумачовых газовых баллонов и шлепанцев, купленных в районной лавочке «все по сто».

— Так он же с этюдником тут ходил, опаснее — только если ты еврейский подросток со скрипочкой. А у него в придачу, вон смотрите, физиономия какая интеллигентная. Неужели деревенским пацанам не хотелось вмазать московскому для профилактики зазнайства?

— Не-не, он всегда хороший был, здоровался.

Иван поясняет, что в Ольшанке так заведено: если здороваешься, то этого достаточно, чтобы тебя считали хорошим.

Зеркало

— Вон как вырос, — теть Тамара осматривает «Ваньку-то» на манер «а поворотись-ка, сынку». И сразу понятно, что имеет в виду она вовсе не его карьерные успехи, не его новую «ауди», на которой мы приехали в эту глухомань, и прочую столичную суету. А то элементарное обстоятельство, что жизнь — необъяснимо быстротечная штука: вот же под боком столько лет соседский мальчишка носился-носился да и вымахал как каланча.

У теть Тамары бельмо. Она рассказывает одну из тысяч этих невыразимо грустных деревенских историй. Как попала в глаз инфекция, как врачи упустили, как могли спасти, но не спасли. Буднично рассказывает, машинально: дескать, так уж у нас все здесь, и никак иначе.

У нее две дочери. Был еще сын, военный — умер до пенсии. Вообще говоря, если в Ольшанке мужик доживал до шестидесяти, это была сенсация. Одна из дочерей в юности тоже рисовала, говорит, но бросила. Зря бросила, энергично включается Иван, пытаясь — вроде или показалось, — сказать дежурное: что это был бы эффективный трамплин судьбы, социальный лифт, духовный способ проживания жизни, что-то в таком роде. Но теть Тамара уже думает о другом, о чем-то своем, постороннем. Может, о том, когда взойдет картошка. И не сказанные Иваном слова засасывает в воронку дневного сумрака деревенского дома.

Рядом с теть Тамарой тенями в ее тени — трое. Невестка, похожая на юношу и так ртутно из-за застенчивости передвигающаяся по дому, что невозможно зафиксировать ее образ. Сын Роман, он же Ромка, молчаливый, сгорбившись сидит на табуретке; он несколько месяцев назад как освободился, год сидел за ерунду, как и большинство здешних: буйство по пьянке, по жизни — то здесь то там, всегда был бедовый, отец держал его в узде, а как умер, тот и расслабился… Внук Даниил, он же Даня, с оленьими глазами, дичок, недоласканный — если погладить по тому месту на его ежиковой голове, где раньше был родничок, то сразу обмякает.

— Ты кем собираешься стать?

— Не знаю, — ворчит-бурчит в пол Даня.

— Ты же милиционером хотел, — вдруг оживляется его отец, и в его словах чувствуется насмешка.

— Из-за тебя перехотел, — с вызовом отвечает отцу Даня, намекая на его недавнюю отсидку.

Видно, что теть Тамара — главная. В деревенской семье, в отличие от городской, главный всегда тот, у кого деньги. А деньги — у теть Тамары. Пенсия само собой. Кроме того, те две тысячи рублей в месяц, которые она получает за обслуживание водонапорной башни: утром включает кнопку, вечером выключает. А так пробавляется семья Асташкиных подножным кормом, огородом, ну и когда по случаю Ромке шабашка по шоферному делу подворачивается.

Они уже приняли твердое решение, что нынешнее лето — их последнее в Ольшанке. Осенью будут перебираться в райцентр Уварово. Делать здесь нечего, говорят, хлебная лавка — и та перестала приезжать.

Всех Асташковых, кроме невестки, Иван Коршунов запечатлел в портретах.

— Для чего этот проект, как думаете?

— Как для чего? Показать, как мы умираем, увековечить нас, — отвечает за всех теть Тамара. Причем таким тоном, словно «и так, что ли, не ясно, чего спрашивать-то».

Проект «Живые-Мертвые» демонстрировался на персональной выставке Ивана Коршунова в Московском музее современного искусства. Сейчас проект можно увидеть в Воронеже — местный музей современного искусства приобрел его у автора. Теть Тамара собирается как-нибудь съездить и посмотреть. Но сообщает об этом с такой отрешенностью в голосе, что понятно сразу: это «как-нибудь» никогда не настанет, все ограничится замыслом.

Помимо портретов, в «Живые-Мертвые» входят аудиорассказы персонажей проекта о себе, а также инсталляция «Жители Ольшанки» размером 280х280, представляющая собой ряды керамических фотографий на стене, какие крепят к могильным надгробиям.

Лица, лица, лица — умерших. А в самом низу, в последнем ряду — восемь пустых рамок, предназначенных для тех, кто позировал Ивану для проекта.

Считывать эти символы просто, да и есть ли нужда. Жители — мертвые, живые — мертвецы.

Мы идем на кладбище. Там почему-то веселее, чем в деревне. Дышится легче, свободнее, что ли. Может, потому что люди уже отжили свое, а значит, отмучились. Ворона цвета чернозема, чернозем цвета воронова крыла. Строгая птица села на крест. Соблазняет верещагинской метафорой. Да и крест от птицы не отстает — покосился, как и предписано каноном деревенской прозы.

Лица, лица, лица — заключенные в посмертные овалы. Такие же, как в Ивановой инсталляции.

— Иван, когда в голове оформилась идея этого проекта?

— Когда деда похоронил. Именно в те дни я четко понял всю эту драму русской деревни: единственное, что продолжает объединять оставшихся в Ольшанке людей, — это похороны.

В лучшие времена в Ольшанке живых домов было штук тридцать, почти две сотни народу.

— Раньше колхозная машина поутру собирала женщин с тяпками, — вспоминает Иван, — они едут на свекольные поля, песни поют красивые.

Но воду недопровели — случился распад Союза, магистрального газа нет.

Сталкер

Мы идем по деревне, иногда приходится продираться сквозь заросли.

«Там у нас была школа, там больница двухэтажная, хорошая, магазин», — говорит Иван. Ключевые слова — производные от «было» и «прошло».

Тут же и старая повсеместная песня, как водится: ничего, что раньше работало, не работает. Там химзавод, там маслобойня, там сахарный.

Чего-то не хватает, важного — без чего деревня не деревня. А-а, понятно: звуков повседневности, стройки-ремонта; всех этих визжащих болгарок, стука топора, пустого жестяного ведра, ударившегося о бетонное кольцо колодца.

Единственное, что не выглядит ущербным, выглядит даже нарядным — свежевыкрашенный в блестящее, ввиду недавнего 9 Мая, памятник павшим воинам в соседних Ольшанских выселках. Смерть выглядит живее жизни.

Все здесь поглощается «зеленкой» года за два: чернозем же. Швабру сегодня воткни — завтра расцветет, земля такая жирная, что хочется есть. Неизменные метафоры, и точнее не придумать. А чащи такие, что и не подумаешь, будто в них может притаиться дом, в котором еще совсем недавно обитало семейство.

Заходим в один брошенный, в другой неряшливый, в третий потрепанный. Хозяева перед отъездом вывезли вещи подчистую — вплоть до полов.

Дома-бомжи, дома без определенного места жительства. Хочется их приютить.

Иван рассказывает забавные истории о земляках. Например, о споре за межу, когда один сосед в отместку другому спилил бензопилой на его участке столб электропередачи, причем столб был под напряжением...

— Во-первых, это красиво — средь бела дня. И ведь товарищ умеренно употребляющий, один из самых работящих. А представьте, что бы на его месте мог сделать неумеренно употребляющий, неработящий, а?! — вопрошает Иван, даже с некоторым восторгом и завистью перед такой мощной душевной страстью.

Вообще, когда речь заходит об ольшанских — бывших и еще оставшихся — Иван как-то сразу теплеет: и языком, и взглядом, и даже, кажется, жестами. Так обычно выражается отношение к своим, не к чужим — точно.

Из его правильной московской речи весело вылавливать сердечные деревенские словечки: дядь Витя, теть Нина, баба Тоня.

Баба Тоня — единственная из последних ольшанских, кто отказался участвовать в проекте. Вот такая своенравная она у нас, поясняет Иван, не захотела в вечность.

Но без бабы Тони Ольшанка, ее народ — неполные. Она незримо есть в проекте, и к ней справедливо, кажется, применить выражение «значимое отсутствие». Вот она сидит с прямой спиной на завалинке своего дома, который построила вместе с мужем своими руками десятки лет назад.

Муж давно умер. Она тихо ворчит: это от того, что без перчаток и респиратора химией поля обрабатывал.

А сурдопереводчик Иван в продолжение замечает, что это от того, что с перебором обрабатывал себя самогоном. Но замечает без вот этого вот нравоучения или занудства, а только для правды жизни.

У бабы Тони трое детей. Дочь работает медсестрой, раз в неделю привозит продукты. Много внуков-внучек. Подростком Иван дружил с ее внучкой, они ровесники.

Баба Тоня ругает нового губернатора, а старого хвалит: во мужик был — приезжал постоянно.

«Это она придумывает», — шепчет Иван, чтобы не обидеть бабу Тоню.

Дом у нее большой, хотя с улицы и не скажешь. Деревенские дома вообще создают такую иллюзию: снаружи вроде хибара, а ходишь-ходишь по комнатам — и собьешься со счету, сколько их. Все у бабы Тони тщательно прибрано, как в провинциальном краеведческом музее. Зала, как говорят в деревне, кухня, сени. Традиционные горки из подушек, принакрытые крючковым вязаньем. Внучке приданое, говорит. Хотя на кой ляд это все внучке, ей бы айфон новый.

Четыре портрета на стенке рядком. Муж, она — пухлощекие и очень серьезные; тут же родители.

В Ольшанке ее семейство всегда считалось работящим и отсюда — зажиточным. Трактор, коровы, полсотни гусей, куры без счету. Крошечная теперь тетя Тоня раньше крепко держала в своих руках большое семейство. В свое время продали кое-чего из хозяйства, и хватило дочери на квартиру. Она очень этим гордится.

Баба Тоня тоже собирается переезжать отсюда к дочери. Зимой одной здесь опасно, единственный друг — телевизор. Фонари не горят, лихие люди шныряют по заброшенным домам в поисках металлолома. Она их, конечно, знает, но мало ли что в голове у таких, какая пакость.

Как дом бросать, она не знает, страшится. Как это постичь умом ли, сердцем ли — чтобы прочь от этих подушек, вязаний, пухлощеких портретов? Как? Если бы нормально здесь было, разве я б помыслила, кипятится она, всхлипывая, — жила бы тут, чего не жить-то.

Вокруг нее вертятся кошки, штук пять. У каждой своя миска, баба Тоня их подкармливает. Как их зовут, спрашиваем. А шут их знает, отвечает. Протягиваем ей одну, для умильного фотокадра. А она неожиданно — хрясь кошке кулаком по морде. Это еще зачем, убери, говорит. Тот самый распространенный деревенский тип, который описал Довлатов в «Заповеднике»: последнюю рубашку отдадут, но могут и животинку на рябине повесить, чтобы «шумовка не лузгала сопсюду».

Больше ходить в гости в Ольшанке не к кому — всех обошли. Ну разве еще забыли упомянуть бабушку Ивана, Дину Никитичну. Так она уже скорее дачница: наездами тут, хлебосольно накрывает стол для нас в родовом доме с буколической березой в палисаднике — салатовом, с желтой терраской, где спит сам художник, с цветными нарядными столбиками, бордовыми ставнями, под железной видавшей виды крышей, напоминающем надкушенный мышами забытый пряник... Мыши есть у вас, спрашиваем мы у Дины Никитичны. А как же им не быть-то, отвечает она.

Иваново детство

Краткая история семьи Ивана Коршунова выглядит вот как.

Прадед и прабабка — сельская интеллигенция: врач и учитель. Отец — музыкант. Сейчас преподает гитару. Первые прививки культуры — музеи, концерты, лекции — его рук дело. Дед по отцу одно время работал маляром. Потому и родилась внутрисемейная шутка про Ивана: «понятно, почему ты художник, у тебя же дед маляр». Дед по матери — военный-связист. У него в Ольшанке было уважительное прозвище — полковник. Ивана так и звали: «Это ж Ванька, полковничий внук».

Мать по образованию библиограф, окончила Институт культуры; там и познакомилась с отцом Ивана. Вернее, в пионерлагере, когда были вожатыми. В 1990-е она отважно переквалифицировалась в таможенного брокера. Ничего себе поворот, как говорится. На дороге, говорит Иван, она комментирует: «Это хорошая фура, а вон та — плохая».

За три года, что минули после написания портретов, один из проекта переехал к родственникам, дом свой бросил после смерти жены — самый крепкий мужик по прозванию Жаботинский. Еще двое умерли. Согласно концепции, их лица следовало бы вмонтировать в нижний ряд инсталляции. Но не превратится ли тогда символизм в дешевый интерактив? Как-то даже неловко спрашивать об этом у Ивана.

— Зачем вам это все, Иван?

— Боль. Такая боль — я помню их всех молодыми, шебутными. Смертельная тоска по жизни. Той, которую я помню.

Мальчиком Иван на лето приезжал в Ольшанку, на родину по материнской линии — ни одного не пропустил, вплоть до второго курса Суриковского училища.

Вот и причина, по которой ольшанские так охотно, без напряжения сказали Ивану «да», когда он попросил их позировать для проекта. Потому что он свой, потому что хоть и из московской художественной школы, а носился здесь, как все — в цыпках, и пил парное молоко, и стрелял из рогатки, смастеренной из аптечного эластичного жгута. А еще целыми днями пропадал в полях с подрамником, тренируя рисовательную мышцу, если выражаться языком его преподавателя. Посадки, пашни, прудик — это горизонтали. А водонапорка, за которой теперь присматривает теть Тамара, — единственная вертикаль.

Нужно было летние практики сдавать. На ком, на чем упражняться, делать наброски? На соседях да на пейзажах. Так что он их всех тут еще в детстве перерисовал, они и привыкли.

Все же отсюда и пошло-поехало, из Ольшанки — профессия, личность, «пять процентов таланта, остальное — труд», судьба в конечном счете.

Жертвоприношение

В какой-то момент у Ивана появилась потребность чем-то отплатить своим землякам — за то, что они просто были в его жизни, так или иначе повлияв на нее, сделав его тем, кем он стал.

— То есть это не столько социально-политическое высказывание на тему умирающих деревень и их забытых обитателей, сколько попытка отдать долги?

— Закрыть гештальт, — шутит Иван. А сквозь самоиронию пробивается печаль, еще как пробивается.

— Вот вы смеетесь, а проект ваш ведь очень серьезный. По крайней мере, на посторонний взгляд.

— Не просто серьезный, а по-звериному серьезный, — неожиданно соглашается Иван, переводя разговор в область «кроме шуток».

— Разве серьезное в современном искусстве можно продвинуть сейчас, когда все только и делают, что соревнуются, кто эффектнее сыронизирует?

— А я говорю: ребята, хватит надо всем ржать. Хватит ржать над деревенскими старушками, над бабой Тоней и тетей Тамарой. Есть вещи, которые надо обсуждать серьезно. В том числе — художественными методами.

— Не наступил ли уже этот момент, когда люди понимают, что пора заканчивать все и всех высмеивать?

— Только-только наступает. На Западе чуть быстрее этот процесс идет.

На горизонте обильно кровит закат, напоминающий об антоновских мятежах, восстаниях свободолюбивых, трудолюбивых мужиков-кулаков с большими кулаками и умными головами.

Ивану звонит дочь Паулина. Потом выясняется, что жена Ивана — вегетарианка. Все это уж как-то действительно совсем не для Ольшанки, в любом случае не имеет отношения к сортиру типа «очко», куда мы все по очереди ходим.

— И все-таки. Как вы пришли к мысли, что надо сделать такой проект? Дело ведь не только в смерти деда?

— Со временем я стал замечать в своих земляках, знаете, какое-то такое железобетонное смирение, что прямо дух у меня захватило. Они вросли в эту землю, как и их дома. И так же, не афишируя себя, умирают. А говорят об этом спокойно-спокойно: ну что ж, ну помру. Вроде и ругают власть, но принимают уготованное, понимаете. Допустим, почему портреты такие крупные — 170х170?

— Почему?

— Чтобы маленьких людей сделать большими.

— Во всех смыслах?

— Да-да. Я хотел запечатлеть уходящую, ушедшую натуру, сделав такой нарисованный памятник. Все кладбище, понятно, нельзя было переснять для инсталляции. Я переснял только тех, кого сам помнил, знал. Я понимал, что вот сделаю эти восемь живых портретов, восемь пустых овалов — и на этом деревня закончится.

Ностальгия

Иван редко заглядывает в свой телефон — наслаждается пейзажами. Красиво здесь, говорит. Сто тысяч раз все это видел, а не перестает изумляться. Вон, подмечает, какой-то рыбачок приехал на прудик. Думает, наверное: а не сделать ли набросок рыбачка.

— Это же все не про то, как нам поднять сельское хозяйство, а про светлую печаль?

— Про печаль — да. Я показывал проект одному куратору, еще в эскизах. Он говорил: ну, все понятно, тренд, деревня гибнет, конкурсы, иностранцы такое любят смотреть — как у нас все ужасно: туберкулез в тюрьмах, психоневрологические диспансеры, карательная психиатрия...

— Это не про то?

— Я не хотел грязь из-под ногтей доставать. Я этих людей знаю, помню, испытываю к ним различные чувства. Я хотел буквально создать памятник нерукотворный — как ни банально это звучит. Это был проект не для целевой аудитории, а личный, для себя. Сейчас его купил Воронежский музей современного искусства — пусть он еще в процессе организации, достраивается, но я очень рад.

— Но вы же не для денег это делали?

— Да я был уверен, что не купит никто. Но вот купили! Это стало новостью и сюрпризом.

— Для чего это лично вам? Освободиться от груза вины?

— Отчасти да. Мне было до слез обидно. Эпоха, из которой я вышел. И деда похоронил, и уже не езжу сюда, чего мне здесь делать? И я понимаю, что ничего не сделать с этим, никак не исправить.

— В том смысле, что я — на «ауди», а они не могут глаз вылечить?

— И это тоже, конечно, все вместе, — охотно соглашается Иван. Кажется, деликатный русский человек жить не может без вины. — Я бросаю все. И дом. И деревню — а там история рода, корни, память. Все остается без меня, на произвол судьбы — остается в этих ветлах, в беспородных ушастых собачках, в этом клевере. Наверное, это и есть чувство родины, не знаю.

— Что для вас патриотизм?

— Дискредитированное слово. Могу только догадываться, что оно означает по сути. Но точно знаю, что родину мне надо искать в Ольшанке. Когда заходит разговор о Родине или родине, я себе не Москву представляю, а Ольшанку. Только здесь ощущаю эти патриотические вибрации.

— Как приняли проект культурные сообщества?

— Кто-то — как грязное белье, которым мы любим перед иностранцами размахивать; предсказуемая, в общем, реакция. Я слышал и такое мнение: «Боль за деревню? Ну и что. Они же там живут, не умирают. Было бы совсем худо — уехали бы давно. Значит, не так тяжело». В смысле, ленивые, инертные, ничего не хотят делать со своей судьбой. Но я-то знаю их с детства, наблюдал их много лет, в линейном развитии. Поэтому у меня иное отношение.

А кто-то плакал. «От себя не ожидал, что заплачу», — говорили. И это здорово, что такие полярные позиции. Значит — попадание, значит — художественное высказывание читается.

— Гиперреализм как техника выбран ведь с каким-то намерением?

— Да. Я хотел создать памятники оставшимся людям, вырвать их из безвестности методами живописи. Гиперреализм своей близостью к монументальному искусству для этой цели, на мой взгляд, подходит более всего.

Вот главное: монументальность — как памятник. Не из картонки сделанное, как сегодня многие современные художники делают, а потом выбрасывают — ненужное, устаревшее. А навсегда вырубленное во времени, запечатленное в нем. У тебя же там, у них, твоих моделей, в порах пот — ты совсем обалдел, говорили ему. Но этот стиль позволяет если не вытянуть правду жизни, то хотя бы максимально к ней приблизиться.

Андрей Рублев

Слово за слово, вдруг выясняется поразительное. Оказывается, художник Иван Коршунов участвовал в росписи храма Христа Спасителя в 2009 году — в составе бригады под руководством Евгения Максимова, у которого и учился в Суриковском институте, поступив туда естественным образом после МАХЛа — Московского академического художественного лицея.

— Храмовая живопись — как так вышло?

— Я заканчивал монументальное отделение. С академиком Максимовым работать, учиться у него — это счастье, в своей области он один из столпов. Помимо того что мастер великолепный, еще и чудесный человек. Но были и проекты, которые я сам возглавлял.

Например, в Городце. Или в Люберцах — храмик, говорит, шлемовидный, купол там расписывал. А в Видном — храм Иоанна Крестителя.

А ведь поначалу на первых курсах института Иван учился на театрального художника. Но вскоре понял, что ему интереснее монументалка, что жить не может без монументального искусства, что храмовое пространство вызывает у него любовь и трепет, что там не прямой холст, а сложная многоскатная архитектура, где одна арка перетекает в другую, что храм — это образ мира с отдельной космогонией и уникальной философией. Короче говоря, так зацепила его храмовая живопись, что стала значительной частью его жизни и профессии.

А еще выясняется, что легендарная Тахо-Годи, супруга философа Алексея Лосева, писала рецензию на его кандидатскую диссертацию по монументальной храмовой живописи Кипра XII–XVI веков.

Так случайно вышло, говорит Иван. И видно, что это не поза, а действительно — случайно.

— Так вот почему портреты ваших земляков из Ольшанки напоминают лики апокрифических святых!

— Ой. Я об этом не думал. Не закладывал это осознанно. Но мне импонирует, когда у зрителей возникают ассоциации, которые автор не закладывал, и картина начинает своей жизнью жить.

В других проектах я использовал этот прием, но не здесь. Знаете, у моего любимого художника Караваджо была такая концепция — и его ругали за нее: он рисовал крестьян с улиц Рима, изображая их апостолами. Таким образом он хотел сказать, что Бог присутствует везде, вне времени, в каждом из нас, а апостолы — среди нас.

— Ну а у вас разве не так? Ромка разве не апостол? Это разве не история о том, чтобы увидеть свет в заземленном человеке, в Ромке, откинувшемся с кичи?

— Не думаю, что следует искать в этом проекте что-то сверхъестественное и потустороннее. Это такая большая история о малой родине, где каждый для мироздания важен — независимо от того, живет ли он в Москве, в Ольшанке ли... Но ход ваших мыслей мне нравится.

— Как думаете, возможно такие проекты продавать за границу?

— У меня кроме договоров с российскими галереями есть и с иностранными тоже. Вот недавно подписал договор с пекинской галереей. Показываю свои работы — им все нравится. А у меня очень много фигуратива, иначе говоря — изображений человека. И вот я замечаю, что они выбирают картины без людей, а с людьми отсеивают. Интересуюсь, в чем причина. Мне отвечают, что китайцы не покупают картины, где есть некитайские лица.

— Ну и у нас не купят с китайскими лицами.

— А почему? Потому что важны дискурс, ментальность, важна возможность считать образы и подтексты. Людям другой культуры это трудно, многое остается непонятым.

— У вас есть профессиональная мечта?

— Реализоваться в области современного искусства.

— Зачем?

— Тщеславие, наверное. Потому что храмовая живопись — это же анонимно. А здесь — вот ты, а вот твои картины.

— И этот проект тоже?

— Ну, там же стоит подпись: художник Иван Коршунов. Тот, кто говорит, что ему все равно, — врет. Скромность — путь в неизвестность. А хочется ведь «плюнуть в вечность».

— То есть вы чувствуете, что это и есть ваш путь?

— Я не мыслю себя в другом качестве. Как жить, если не рисовать, не создавать?! Если я не рисую — прямо зудит все внутри, раздражаюсь. А картину нарисовал — сразу успокоился. Мы с женой с художественной школы вместе, она тоже художник. Когда начинаем, бывает, цапаться слегка, она говорит: «Ну все, иди в мастерскую», подразумевая, что мне пора выпустить пар.

Солярис

Мы уже собираемся в обратный путь. Иван, заведя машину, крестится по обыкновению. Солнце скрывается в тучах. Неожиданно, словно нам на дорожку, из ветвей могучего клена выкрикивает кукушка.

«Раз — ку-ку», — принимаемся мы считать с надеждой.

А второго раза не дожидаемся. Вещая птица, поперхнувшись на полукуке, сообщает нам, что нынешнее лето — последнее в жизни Ольшанки.

Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?

Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl