Как расчеловечить за три недели

Путеводитель по аду Варлама Шаламова

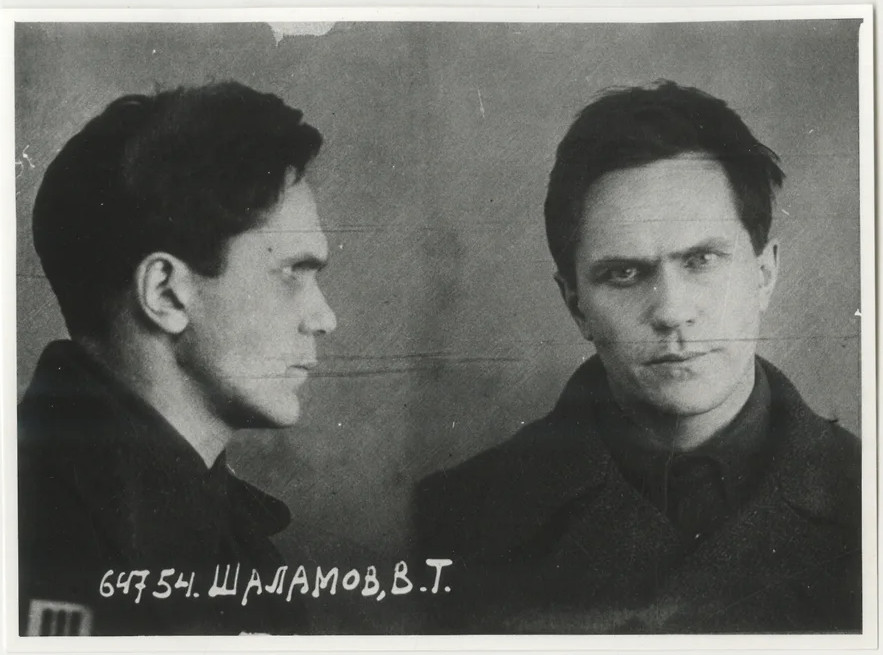

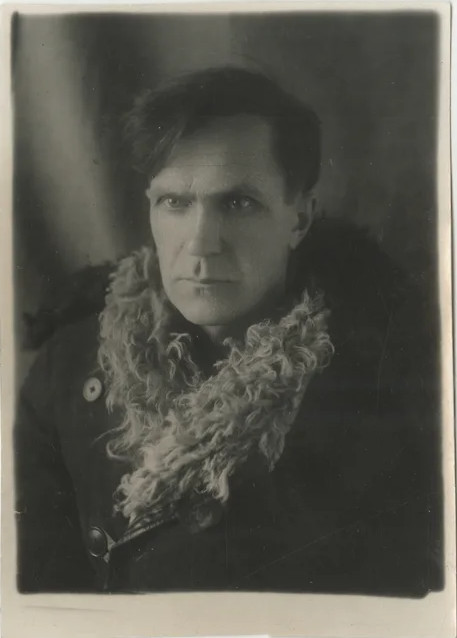

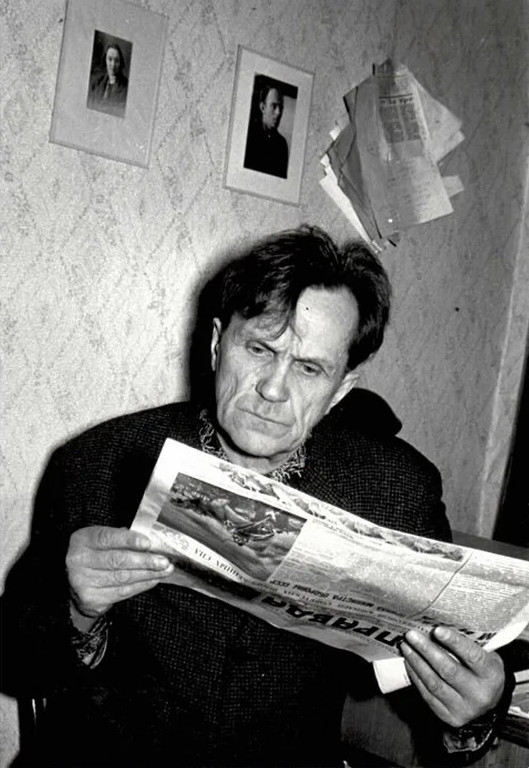

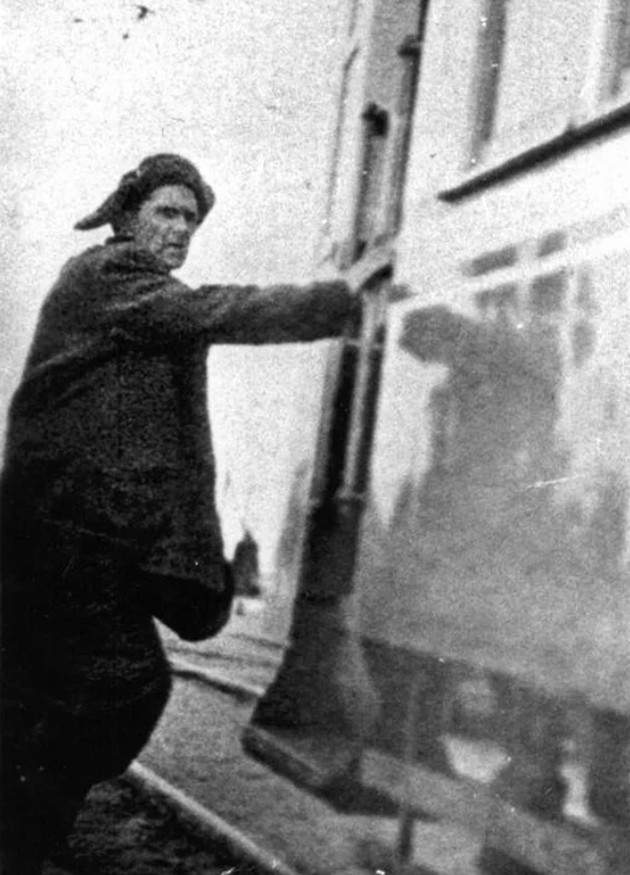

В этом году исполнилось 115 лет со дня рождения и 40 лет со дня смерти Варлама Шаламова. Из прожитых им 75 лет он двадцать провел в сталинских лагерях. Собрание его главных текстов — «Колымские рассказы» — до сих пор остается сильнейшим образцом того, как можно найти слова для того, что описанию не поддается и не подлежит.

Шаламова посадили в первый раз, когда ему было 22 года. Потом он напишет, что считает этот момент началом своей жизни. Его почти убили лесозаготовки и золотой прииск, а спасла лагерная больница — и счастливая возможность остаться в ней фельдшером. Что-то о своем писательском предназначении он понял между первым и вторым арестом, в начале 1930-х, но по-настоящему писать начал на 20 лет позже, после окончательного освобождения. «Колымские рассказы» в России были «легально» изданы уже после его смерти, в годы перестройки, когда сталинские лагеря из запретной темы — без перехода — стали темой расхожей. Целый пласт истории страны спешно выходил из немоты. На этом фоне «Колымские рассказы» выглядели — и выглядят до сих пор — как немота, ставшая текстом.

Тот, кто говорит о «лагерной литературе», чаще всего избегает разговора собственно о литературном. Чудовищная человеческая цена, заплаченная за эти книги, делает такой взгляд чем-то неловким, непристойным. Но суть и сила «Колымских рассказов» как раз в их принадлежности к литературе. Свой лагерный ад Шаламов не описал, а именно что написал — создал в слове.

То, что в его рассказах авторское начало сильнее «свидетельского», Шаламову кто только не ставил в упрек, от Солженицына до Подороги. Но лагерная и нелагерная жизнь для Шаламова — разной природы, не сообщающиеся между собой сосуды. И невозможно перетаскивать истории и слова через эту границу, как мебель через порог комнаты. Шаламов не делится лагерными воспоминаниями, а выговаривает невыговариваемое, что-то, для чего в человеческом мире нет и не должно быть слов.

Сын священника и атеист, Шаламов пишет сталинский лагерь как ад нового времени — место, где аннигилированы законы и божеские, и человеческие. На виртуальной книжной полке мировой литературы его место ближе к Данте, чем к Солженицыну или Примо Леви. Но Шаламов не наследник Данте, он его отрицатель, и «Колымские рассказы» — отречение от мифологии греха, искупления и преображения через страдание.

Инферно «Колымских рассказов» — это ад беспричинности и непринадлежности. Ад вычеркнутых. Ничто здесь не отвечает на вопросы «за что», «почему», «ради чего» — но и сами вопросы эти заведомо опущены. Лагерь Шаламова вырезан из человеческого летоисчисления, из человеческой системы координат, из человечества в принципе. Он не обещает ни воздаяния, ни возмездия, ни преображения. Он несовместим и несоотносим с человеческой жизнью.

В начале своих 46 тезисов «Что я видел и понял в лагере» Шаламов констатирует: «Человек становился зверем через три недели — при тяжелой работе, холоде, голоде и побоях».

«Колымские рассказы» описывают человека, который перестал им быть.

Процесс возникновения такого описания сам Шаламов объясняет сухо, детально и безжалостно. Никто не сказал о Шаламове-прозаике ничего лучшего, чем он сам. Например, в тексте «о моей прозе» — не менее ошарашивающее чтение, чем сами «Колымские рассказы»: «Черновики — если они есть — глубоко в мозгу, и сознание не перебирает там варианты, вроде цвета глаз Катюши Масловой — в моем понимании искусства — абсолютная антихудожественность. Разве для любого героя „Колымских рассказов” — если они там есть — существует цвет глаз? На Колыме не было людей, у которых был бы цвет глаз, и это не аберрация моей памяти, а существо жизни тогдашней».

«Колымские рассказы» показывают, как устроено и живет место, в котором у человеческих глаз нет и не может быть цвета.

Время

«Подумайте, как ловко он их обманет, тех, что привезли его сюда, если сейчас умрет,— на целых десять лет» («Шерри-бренди», 1958)

В «Колымских рассказах» время литературное, а не документальное. Это грамматическое прошедшее, время повествования — оно никак не предназначено для того, чтобы расположить один эпизод по отношению к другому или внутри исторического времени. Все они могут происходить одновременно или отстоять друг от друга на годы — реального времени как шкалы, системы отсчета здесь нет. Лагерные сроки Шаламова начались в конце 1920-х и закончились в самом начале 1950-х — но в «Колымских рассказах» вы только по незначительным деталям можете, к примеру, понять, что какой-то из эпизодов происходит во время войны. И знание это не слишком много добавит к сути истории — как и короткая оговорка об одном из эпизодических персонажей, что он когда-то был секретарем Кирова. Все время лагеря протекает внутри самого лагеря. Даже воспоминания и рассказы героев о «прежней» жизни написаны у Шаламова не как попытка восстановить мысленную связь с нею, а как пересказ каких-то поблекших историй, то ли реальных, то ли выдуманных. Из-за того, что время замкнуто на сам лагерь, «Колымские рассказы», привязанные к очень конкретной эпохе и пространству, не подвластны и времени, прошедшему с момента их написания,— все, что в них происходит, происходит сейчас, когда вы их читаете.

Рассказчик

«Соседей на пересылке не выбирают, да есть, наверно, дела и похуже, чем обедать человечьим трупом» («Домино», 1959)

Это может быть голос автора или рассказ от первого лица, или от третьего. Иногда рассказчика зовут Андреев, чаще не зовут никак. Это всегда сам Шаламов, но не тот, который потом все это напишет. Рассказчик в «Колымских рассказах» никак не летописец ГУЛАГа, он исполняет функцию не голоса, а взгляда. Этот взгляд всегда сосредоточен на чем-то близком, конкретном — на том, что попадает в очень узкий луч внимания, от открывающейся двери до цвета обмороженной кожи. Направление взгляда больше говорит о смотрящем, чем любые его отсутствующие характеристики. Сама эта способность к внимательному взгляду — стратегия выживания. Во-первых, от нее напрямую зависит твоя жизнь: в эпизоде «Ягоды» рассказчик в поле своего зрения держит вешки, обозначающие запретную зону, а его напарник — нет, поэтому напарник не выживает. Во-вторых, способность за что-то ухватиться в окружающем мире, даже если это «что-то» вполне эфемерно, удерживает в человеке крошечную жизненную силу и остатки сознания. Сам Шаламов позже опишет, как спасался, повторяя про себя стихи Пастернака, как верующие спасались молитвой — не смыслом, а ритмом, чем-то, что не оборвется. Необрывающаяся работа взгляда и внимания — одна из таких спасительных цепочек, удерживающих тебя в мире живых. Как потом из этого память будет извлекать материал для литературного текста — совсем другая история.

Холод

«…послезавтра мороз упал сразу до тридцати градусов — зима уже кончалась» («Плотники», 1954)

Шаламов называет его первым орудием расчеловечивания — чем холоднее, тем оно быстрее. Люди с юга, непривычные к холоду, в лагере подвергаются большей опасности. Холод хуже голода и побоев, потому что он меняет физическую субстанцию тела. Холод в «Колымских рассказах» не консервирует материю, а разъедает ее, как кислота, превращая плоть в лохмотья, ошметки. За температурой воздуха в лагере следят с неотрывным вниманием, знают все градации и переходы мороза, за ним наблюдают, как за самым опасным врагом — то приближающимся, то отступающим — или как за неизлечимой болезнью, все симптомы которой тщательно изучены.

Тело

«Первыми умирали рослые люди» («Шоковая терапия», 1956)

Главный предмет внимания и описания в «Колымских рассказах». Колыма — ад тел: в отличие от христианского ада, души здесь оставляют на входе. Единственная задача, которая стоит перед человеком в лагере,— спастись, то есть спасти свою физическую оболочку. Это требует всего внимания, всей сосредоточенности и всей человеческой изворотливости. Все истории в «Колымских рассказах» написаны как короткие перебежки от одной спасительной возможности к другой — всегда с неуверенным исходом. Час сна, крупица съедобной материи, место около печки — все это живое тело тщательно фиксирует и подсчитывает где-то внутри себя. То, что осталось от души, то, что действует от ее имени, превращено в калькулятор возможностей и потерь. Тело существует рационально, пока оно на это способно. Одновременно оно всегда готово к удару, к увечью, к боли — и для читателя, то есть для любого человека «извне», мера того, что тело может вынести, кажется сверхъестественной, чудовищной, неправдоподобной.

Работа

«Бревно так и осталось лежать в снегу — вместо бревна в лагерь принесли Мерзлякова» («Шоковая терапия», 1956)

Работа приближает к смерти, она — часть повсеместного насилия. Как и все в лагере, она существует только внутри самого лагеря: она не связывает его с внешним миром и не имеет в нем смысла. Работа, описанная в «Колымских рассказах», предназначена только для того, чтобы обеспечивать сам лагерь — дровами, валежником, дорогами, «витаминами», которые вывариваются из веток. О единственной работе, которая заказана и востребована «извне»,— работе на золотых приисках — Шаламов вспоминает с ужасом и не описывает ее вовсе, но в нескольких рассказах «золото» возникает как незримая угроза: арестант готов медленно умирать от истощения, чтобы только не попасть на прииск. Лагерь предоставляет множество способов избегать работы, симулировать работу, саботировать работу — и каждый из этих способов является шансом на спасение для человека. Шаламов, который последовательно убирает из «Колымских рассказов» все чувства и оценки, которые могут напоминать о «нормальной» жизни, не может удержаться, когда речь идет о работе,— то, что лагерь превращает ее в пытку и издевательство, вызывает у него искреннее негодование. Лагерь «портит» работу и тем самым растлевает человека, приучает его ненавидеть и презирать труд.

Вещи

«Мама,— писал Федя,— мама, я живу хорошо. Мама, я одет по сезону...» («Сухим пайком», 1959)

Как и тело, материальный мир лагеря имеет чрезвычайное значение. В «Колымских рассказах» нет случайных предметов: каждый из них увиден и оценен чьим-то (не только автора) коротким и цепким взглядом с точки зрения его возможностей, его потенциала. Вещь может стать источником краткосрочного спасения, улучшения участи или источником опасности. Часто это одно и то же: получив в посылке новенькие бурки, герой рассказа «Посылка» сразу мысленно прикидывает вероятность того, что их просто отберут, украдут, что за них изобьют и за сколько с учетом всего этого их можно быстро продать. Это не избавляет его ни от кражи, ни от избиения. Герой другого рассказа надеется на тарелку супа в обмен на притащенный во двор к начальнику и распиленный ствол дерева — когда надежда не сбывается, он сходит с ума. Увидеть вещь, оценить ее и успеть ею воспользоваться — огромная часть лагерной жизни в «Колымских рассказах». От щепотки табака до консервной банки, от лишней рубахи до полена — все вещи здесь беспрерывно участвуют в каком-то опасном круговороте, всему есть применение, каждый готов в любую минуту потерять все, что у него есть, или схватить то, что оказалось бесхозным по любой причине. Но самым ценным, особенным, главным в этом материальном мире остается еда.

Еда

«Васька сел на пол, взял в обе руки поросенка, сырого, мороженого поросенка, и грыз, грыз...» («Васька Денисов, похититель свиней», 1958)

Голод — самый устойчивый персонаж «Колымских рассказов». Холод опаснее, но он не вечен, погода и время года меняются. С побоями может повезти, работу можно обмануть. Спрятаться от голода невозможно, он вечен и вездесущ. Поэтому на все съедобное автор и герои «Колымских рассказов» смотрят совершенно особенными глазами — на кусок хлеба, горсть крупы, на ягоды в лесу невозможно просто бросить короткий взгляд. Там, где в рассказе появляется еда, история останавливается. Кусок сахара или масла занимает в сознании героев сразу все имеющееся место, вытесняет из него любые другие мысли или желания. Главное, что отличает еду от всех других материальных благ,— если успеть проглотить добытое, то его уже не отнимут. Поэтому рядом с едой в «Колымских рассказах» всегда возникает завихрение нетерпеливой спешки — спасительный кусок, на шаг отдаляющий кого-то от дистрофии и цинги, нельзя выпустить даже не из поля зрения, а из рук. Опасность еды в том, что не только ее вид, но даже ее обещание, мысль о ней способна лишить рассудка, осторожности, чувства самосохранения. Внутренний счетчик опасностей в истощенных телах ломается от запаха хлеба — и это может быстро привести к гибели.

Жертвы

«Голодный и злой, я знал, что ничто в мире не заставит меня покончить с собой» («Дождь», 1958)

У той массы человеческих существ, которые населяют «Колымские рассказы», нет судеб и историй за пределами лагеря. Разумеется, на самом деле они есть — и Шаламов их даже иногда мельком пересказывает. Но судьбы и истории не входят ни в сюжет, ни в материю этих рассказов. Это можно назвать безразличием: своими героями Шаламов интересуется так же, как всем остальным в этом лагерном мире,— только когда с ними что-то происходит здесь, внутри. Его совсем не интересует, есть ли за заключенным вина,— но и явная безвинность оставляет равнодушным. Виновные или нет, «политические» или «бытовые» — все это стирается после тех самых первых трех недель вместе с привычками и характером. Остается удача, осторожность, хватка, хитрость, отчаянность, злость — что-то, что помогает вытерпеть и пережить неизбежное.

Мучители

«Но блатарей у нас было слишком мало в бараке, чтоб съесть целого щенка» («Выходной день», 1959)

Шаламов старается не впускать в «Колымские рассказы» ничего «личного» — оценок и чувств, которые естественны для человека в обычной, нелагерной жизни. Профессиональных мучителей — лагерное начальство — он видит и описывает с точки зрения той конкретной угрозы, которая от них исходит здесь и сейчас: успеть бы увернуться. Очень редко, коротким обрывком предложения позволяет себе что-то вроде чувства: «Я не выносил розовощеких, здоровых, сытых, хорошо одетых…»

Но есть одно исключение, одна категория насельников лагерей, которые в «Колымских рассказах» показаны с артикулированным моральным осуждением. Это блатные, блатари,— уголовники, сбивающиеся в могущественную свору, образующие подлую прослойку между всеми и начальством. У них все свое и все особенное — для них лагерь не по ту сторону жизни, а он и есть сама жизнь, им здесь хорошо, лагерь — это их воля во всех отношениях. Блатари — стукачи, саботажники и провокаторы, заставляющие других идти к себе в услужение, чесать себе пятки, «образованных» пересказывать себе для развлечения романы. Это фигуры, от которых исходит не просто угроза, а растление, гниль. Шаламов в «Колымских рассказах» вообще-то пишет о себе так же безжалостно, как и обо всех остальных, автор такой же голодный доходяга, готовый на все ради лишнего куска хлеба или свободного от работы дня. И только когда речь идет о блатарях, он позволяет себе короткую, сухую вспышку гордости — за то, что никогда на эту службу не пошел и на эту покупку не поддался. «Лучше умереть» — это вообще-то совсем не тон «Колымских рассказов», к любой тени героизма Шаламов относится скорее с подозрением. Но вот в этом единственном, крайнем случае идет и на него.

Одиночество

«Он соберет нас в побег и сдаст — это совершенно ясно» («Сгущенное молоко», 1956)

Мифология лагеря включает в себя представление о солидарности, пусть хотя бы негласной. «Колымские рассказы» — о том, что спасение в антисолидарности. Ни одной истории спасительной дружбы здесь нет. Дружба, говорит Шаламов, возможна в обстоятельствах не крайних — например, в больнице. Но не в лагере. Любой, кроме тебя самого, представляет прямую угрозу или возможную опасность. Для того чтобы с кем-то дружить, на кого-то полагаться, нужны дополнительные силы, но их нет. Единственный выход в том, чтобы все свои силы, всю энергию, все калории собрать в себе, ни с кем не делясь. Никакого шанса, кроме твоей собственной удачи, у тебя нет. Единственное, что держит самого автора-рассказчика,— это просыпающееся в нем упрямство, говорящее «я не позволю себя убить». За это упрямство он хватается, как за спасительную нить, но оно принадлежит только ему самому — и разделить его ни с кем нельзя. Все герои «Колымских рассказов» в огромном, многолюдном лагере выживают в одиночестве и умирают каждый за себя.

Счастье

«Белье мертвеца согрелось за пазухой Глебова и уже не казалось чужим.

— Закурить бы,— сказал Глебов мечтательно.

— Завтра закуришь.

Багрецов улыбался. Завтра они продадут белье, променяют на хлеб, может быть, даже достанут немного табаку...» («Ночью», 1954)

«Колымские рассказы» переполнены счастьем, они, собственно, все про счастье — быстрое, острое и страшное. Как счастье здесь переживается любое событие или обстоятельство, которое отдаляет героев от голодной смерти, от окончательного вымерзания, от побоев. Ощущение куска хлеба в руке, мысль о спрятанном в тайнике окурке, вид постельного белья в больничной палате — все это сопровождается блаженным вздохом, мгновенным броском тела и чувства в сторону близкой добычи. Все герои знают — и читатель вместе с ними,— что это блаженство немедленно будет отобрано, уничтожено, затоптано. Чем больше у человека отбирают, тем элементарнее становится то, что он переживает как счастье (так рассказ «Посылка» начинается со счастливого ожидания сахара, а заканчивается немым блаженством от того, что до смерти избили не тебя, а соседа по нарам). У читателя нет возможности не признать эту в обычной жизни ничтожность за полноценное лагерное счастье — хотя такое признание чревато мысленным унижением. Но униженным быть лучше, чем бесчеловечным.

Как и многое другое в «Колымских рассказах», счастье лишено длительности — оно кончается быстрее, чем то предложение, которое его описывает.

Смерть

«…поняв, в чем дело, Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний сегодняшний день» («Одиночный замер», 1955)

Умирать в «Колымских рассказах» не страшно. Иногда — больно, но не больнее, чем жить. Смерть есть чужая и своя. Чужая смерть — не событие, у нее нет ни предвестников, ни ритуалов. Это освободившееся место на койке, лишняя порция еды, которую можно получить, пока мертвый еще не снят с довольствия, пара ботинок или рубаха, которые можно припрятать. Смертей в «Колымских рассказах» много, но почти никакой рассказ не заканчивается чьей-то смертью: она не точка, а проходной эпизод. Своя же смерть — это главный попутчик и партнер. На нее постоянно рассчитывают, ее выслеживают — по чрезмерной легкости собственного высушенного голодом тела, по неизлечимости язв, по ничем не восстановимой потере сил. Выживает в колымском аду только тот, кто никогда от своей смерти не отворачивается, не сводит с нее глаз. Хотя и это не гарантия.

Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?

Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl