Человек на задворках

Анна Толстова о поколении «Плеяды» и выставке «За фасадом эпохи»

В галерее Ильдара Галеева завершается выставка «За фасадом эпохи», посвященная полузабытым московским художникам-вхутемасовцам 1920–1930-х годов. Постфактум их, изгоев и маргиналов, выброшенных из жизни и из истории советского искусства, стали звать «Плеядой». Выставка, сделанная наследниками художников «Плеяды» в сотрудничестве с Галеев-галереей и Музеем архитектуры имени Щусева, вышла пронзительно-нежной и печальной.

Картину Бориса Голополосова (1900–1983) «Человек стукается головой о стену» — жуткую сцену с обнаженной фигурой, вернее, с обтянутым кожей скелетом, бьющимся, словно попавшее в ловушку насекомое, о стены и острые углы какого-то расстрельного коридора, тюремной камеры или больничной палаты,— датируют 1938 годом. В 1938-м, когда из МОССХа вычищали «формалистов», Голополосова — беспартийного коммуниста, вдохновенного певца революции, успевшего даже вступить в АХР в 1932-м, накануне роспуска всех художественных объединений, к тому же сына старого большевика, участника революции 1905 года, правда, дворянина, что, конечно, портило анкеты,— тоже исключили. Ему удастся восстановиться в союзе лишь в самом конце 1970-х, за несколько лет до смерти. Голополосов был раздавлен, пил, сходил с ума, но все же работал — на ВСХВ, расписывал фресками павильон Киргизской ССР. ВСХВ-ВДНХ, где сегодня полным ходом идет реставрация, и погонные метры соцреализма, с триумфом вернувшиеся в постоянные экспозиции государственных музеев, это, бесспорно, фасад эпохи. А на задворках — голополосовский обезумевший человек в ловушке.

Если говорить о советской литературе 1930-х, то в сознании сегодняшнего читателя она скорее представлена задворками, нежели фасадом, то есть тем, что сознательно писалось «в стол» или отправлялось туда независимо от воли автора, наивно рассчитывавшего на публикацию, а не каноническим соцреализмом, из которого мы с грехом пополам вспомним разве что «Поднятую целину». Но в искусстве фасад — всей мощью монументальных ансамблей ВДНХ или Московского метрополитена — продолжает подавлять задворки. Образ, созданный Голополосовым, столь силен, что его теперь невозможно не воспринимать как образ эпохи Большого террора, хотя первые эскизы с такими мотивами появляются в творчестве художника еще в начале 1920-х. Выставка «За фасадом эпохи» не пытается предъявить зрителю набор столь же сильных образов, разоблачающих фасад как лживую идеологическую конструкцию,— это попросту невозможно за отсутствием такого набора. Но она показывает, что у эпохи было иное измерение, назовем его человеческим, что эпоха была куда сложнее, чем простая схема «соцреализм—авангард», что эта многомерность фасада и задворок могла заключаться в одном художнике, как, например, в Голополосове, и что такое нефасадное искусство, которое, в отличие от литературы, чисто технически гораздо труднее делать «в стол», чудом сохранилось и сейчас способно тронуть нас гораздо больше, чем все, что было вынесено на фасады.

«Человека» Голополосова на выставке нет — есть другие картины и рисунки, например серия «рембрандтианских» карандашных автопортретов 1940-х годов на оборотках каких-то медицинских карточек, где о драматизме времени свидетельствуют не только изображения, но и сам материал, на котором они выполнены. Кое-что из выставленного в Галеев-галерее три года назад показывали в Третьяковской галерее, на превосходной голополосовской ретроспективе, вернувшей почти забытого художника в историю отечественного искусства, да так основательно вернувшей, что теперь он смотрится чем-то вроде символа, наитипичнейшим представителем своего поколения. Это не совсем справедливо: третьяковская ретроспектива занимала большущий зал, в каталоге было опубликовано более сотни вещей — мало кто из «Плеяды» может похвастаться таким богатым oeuvre'ом. Звучит дико, но судьба Голополосова, после 1938 года не выставлявшегося почти сорок лет, по крайней мере — судьба голополосовского наследия, сложилась счастливо. Во всяком случае, в его жизни не было того, что выкосило добрую половину экспонентов, оказавшихся «За фасадом эпохи»: репрессий, смерти на фронте, туберкулеза.

От Александра Голованова (1899–1930), учившегося во ВХУТЕМАСе у Александра Шевченко и сыгравшего большую организационную роль в «Цехе живописцев», объединении «шевченят», сплотившихся вокруг учителя, осталось всего три картины: сам он умер совсем молодым от туберкулеза, очевидно усиленного бедственными бытовыми условиями и элементарным недоеданием; дом, в котором он жил в Замоскворечье, сносили в конце 1950-х — наследники не стали забирать на новую квартиру оставшиеся от давно умершего родственника работы. Сейчас, наверное, кусают локти: две из трех головановских картин хранятся в Третьяковке, представленный на выставке «Уголок улицы», метафизическое сновидение с розовым кубом подслеповатого, безоконного дома и серо-бурой спиралью уличного писсуара, какие, оказывается, были в Москве 1930 года, можно смело назвать одним из лучших городских пейзажей в довоенной советской живописи. Голованов, пижон и богема, мечтавший сниматься в кино, знал себе цену: по репродукциям известна его утраченная картина «Голованов на том свете, или Именины автора», где художник предстает в компании Гоголя, Достоевского, Толстого и многочисленных райских гурий.

Николай Прокошев (1904–1938), учившийся во ВХУТЕМАСе у Константина Истомина и Павла Кузнецова и слывший едва ли не лучшим из всех их учеников колористом, о чем на выставке свидетельствует дивный натюрморт с черемухой, тоже умер от туберкулеза, заработанного еще в студенческие годы — в холодных вхутемасовских общежитиях. На него возлагали большие надежды в плане монументальной живописи — по причине здоровья он ею заняться так и не смог, был вынужден работать в «мелкобуржуазных» камерных жанрах: натюрморт, интерьер, интимный портрет. Его, так и не принятого в МОССХ, спасали всем миром: жена, Лидия Агалакова (1904–1993), ученица тех же Истомина и Кузнецова и художница не меньшего дарования, если судить по чудному фовистскому автопортрету 1934 года, бросила учебу и бралась за любые околохудожественные заработки; драгоценную путевку в Крым выбивал для однокашника Юрий Павильонов.

Юрий Павильонов (1907–1937) с самого начала своей вхутемасовской учебы считался чуть ли не самым даровитым студентом Льва Бруни и Владимира Фаворского — судя по «Двум мальчикам» или натюрморту с бумажными цветами, у Александра Дейнеки подрастал мощный соперник (композицию «Бумажных цветов» Дейнека, кажется, откровенно передрал и опошлил в своем «Осеннем натюрморте»). Павильонов, чистый глаз и чистая душа, хлопнул дверью института в 1930-м — в знак протеста против увольнения лучших преподавателей, Кузнецова, Бруни, Фаворского. Разочаровался, бросил живопись и пошел к Владимиру Татлину — строить и испытывать «Летатлина». На испытаниях татлинского орнитоптера разбился, вывихнул руку, зато вправил мозги и вернулся к учителям — работать в бригаде монументальной живописи Фаворского и Бруни. Умер в 1937-м, тридцати лет от роду: саркома сердца, чистые сердца не выдерживали.

Константин Эдельштейн (1909–1977) тоже бросил ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН в 1930-м, протестуя против травли учителей. Подвизался в книжной иллюстрации и монументальных росписях, обладал большим педагогическим даром, но, не получивший диплома, официально преподавать не мог — вся его обширная московская школа, которую он в 1960-е годы приобщал к вхутемасовской традиции, была, так сказать, воскресной. Эдельштейн к тому же собирал и сохранял картины своих друзей-однокашников, но его собственная ранняя живопись почти вся погибла во время войны — можно лишь воображать, как хороша она была, глядя на крошечный этюд «Военные огороды» 1943 года.

В 1942-м на фронте погибнут одногодки Сергей Маркин (1903–1942), кого на одном из моссховских обсуждений Соломон Никритин назвал «надеждой нашего искусства», и Лев Зевин (1903–1942), уроженец Витебска, учившийся там у Юделя Пэна, Марка Шагала, Казимира Малевича и Веры Ермолаевой, а потом отправившийся в Москву и так блестяще защитившийся у Роберта Фалька, что его командировали в Париж, куда он, конечно же, не поехал по причине нехватки валюты для пенсионерских поездок вхутемасовсцев. В 1944-м на фронте погибнет Сергей Эйгес (1910–1944), одаренный ученик Александра Древина, самый романтичный и самый музыкальный живописец из всей компании, вечно влюбленный в какую-нибудь прекрасную даму,— кажется, будто в галерее показано много его картин и рисунков, но, увы, всего их осталось так мало, что на персональную выставку не хватит. Другого талантливого древинского ученика, Романа Семашкевича (1900–1937), расстреляют по приговору «тройки» в 1937-м. При аресте НКВД конфискует из комнаты в коммуналке около двухсот картин — несмотря на реабилитацию художника в 1958 году, возвращены они не были, что с ними стало, неизвестно. Семашкевич к моменту ареста был в некотором роде знаменитостью, его еще студенческие работы приобрели Третьяковка и Русский музей, его ценил Николай Харджиев и художники группы «13», с которыми он выставлялся,— все то, что не попало в лапы НКВД, сберегла преданная вдова, разве что стерла самые острые, в ильфо-зощенковской манере подписи с его сатирической графики. Того, что осталось от Семашкевича, хватило на несколько музейных выставок.

«Плеяда» — термин искусствоведа Ольги Ройтенберг (1923–2001), памяти которой посвящена выставка «За фасадом эпохи». Ее судьба тоже в чем-то похожа на судьбу ее героев: дело всей ее жизни, книга о забытых художниках 1920–1930-х годов «Неужели кто-то вспомнил, что мы были?..», над которой она работала четверть века, вышла не в середине 1990-х, когда была готова к печати, а после смерти автора, в середине 2000-х, когда прошло сравнительно много выставок и появились какие-то публикации. Но она все равно осталась первооткрывателем поколения «Плеяды» — их, готовых заниматься таким маргинальным, выморочным искусством на обочине авангарда и соцреализма, было на весь застойный СССР всего два человека: Игорь Савицкий, создатель музея в Нукусе, сохранял его физически, увозя все что можно в далекую Каракалпакию; Ольга Ройтенберг сохраняла его историю, составляя свою мозаичную панораму из воспоминаний, интервью и разрозненных документов, но при этом не уставала добиваться выставок, порой однодневных, чтобы дожившие до относительно вегетарианских времен художники не провалились в Лету живьем. Ее большую, многостраничную книгу-альбом сложно читать — она написана бессистемно, взахлеб, в духе экспрессионизма, но этим соприродна своему материалу: экспрессионизм — в широком смысле слова — и был общим знаменателем для художников «Плеяды».

Сочувствующая им художественная критика тех лет писала об этом экспрессионистском духе — в переводе на язык партийной критики это означало «индивидуализм», «субъективизм» «упадничество», приверженность «мелкобуржуазным» жанрам, «религиозно-мистические настроения». При этом большинство из них, «формалистов», исключенных из МОССХа или так и не принятых в его члены, участвовало в большом советском художественном проекте — в монументальных росписях, в оформлении праздников, в книжной и журнальной иллюстрации, в текстильном дизайне. Но, не готовые раствориться целиком в коллективном производстве монументально-декоративного стиля эпохи, они умудрялись выгородить для себя, в своем частном, с начала 1930-х уже не смеющем претендовать на публичный показ творчестве, небольшое пространство свободы. Свободы в подлинной, а не риторической верности классикам, будь то Ван Гог, как у Семашкевича, или Рембрандт, как у Эйгеса. В «мелкобуржуазном» станковизме и его «старорежимных» жанрах — в лирическом неиндустриальном пейзаже, в домашнем интерьере, в портрете, особенно в детском и женском. Чем больше пафоса вывешивалось на фасад эпохи, тем больше нежнейшей любовной лирики пряталось за этим фасадом.

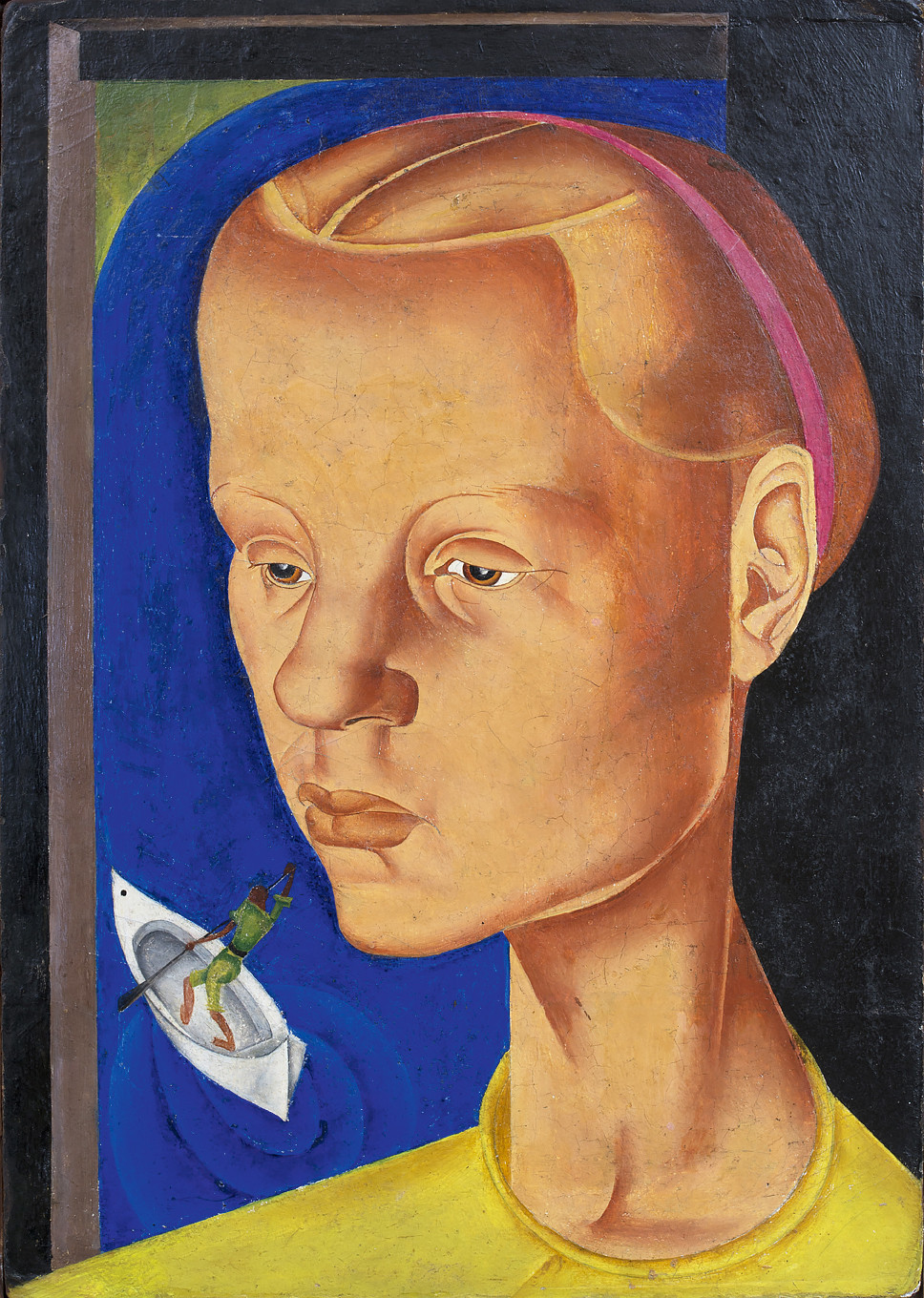

Трудно сказать, о чем эта выставка: о хорошей живописи, о свободе, о советском экспрессионизме, о судьбе поколения, вернее, о судьбе одной, особенно невезучей социальной группы этого поколения, о честности, человеческой и художнической. Выставки обо всем сразу, без лейтмотива, редко бывают удачными — выставка «За фасадом эпохи», несомненно, большая кураторская удача Лилии Мороза и Елены Желудковой, выпускниц первой кураторской школы Еврейского музея и «Энциклопедии русского авангарда», и их помощников, галериста Ильдара Галеева, знатока советского искусства межвоенного времени, и Елены Чирковой, наследницы и биографа Антона Чиркова (1902–1946). Вот тоже поразительная биография — как будто бы без внешних трагедий: Чирков, еще во вхутемасовской мастерской Ильи Машкова прозванный Савонаролой за радикальные даже на фоне всеобщего радикализма 1920-х претензии к искусству, благополучно стал членом МОССХа в 1932-м, до самой смерти от сердечного приступа преподавал в Художественном училище памяти 1905 года и был любимцем учеников, воспитывая их на венецианцах, Рембрандте, Сурикове и Ван Гоге, а также внес свой вклад в дело монументального искусства, но несколько своеобразным для советского художника способом — незадолго до смерти он расписал храм Святителя Николая в подмосковном селе Жегалово.

Чирков, сын сельского священника, был человеком глубоко верующим и воцерковленным — мы видим это и по его «Автопортрету с Евангелием на голове», и по портретам священнослужителей, написанным в первые годы войны, когда в отношении Церкви были сделаны некоторые послабления. Но точно таким же памятником советского религиозного искусства выглядит его «Красное знамя» (1942) — натюрморт с брошенным впопыхах знаменем, которое художник подобрал во дворе дома на Масловке 16 октября 1941 года — в дни всеобщей московской паники и бегства. Главной картиной в революционном цикле Голополосова была «Борьба за знамя» — по иронии истории знамя досталось истинному христианину Чиркову. Все это — и архиереи, и спасенное знамя — образцы чистейшего, подлинного экспрессионизма, замешанного — в полном соответствии с педагогической программой Чиркова, на венецианцах, Рембрандте, Ван Гоге и Сурикове. В Третьем рейхе такое искусство сходу объявили бы «дегенеративным», в СССР, попадись оно на глаза разнообразным бескиным и кеменовым, немедленно навесили бы ярлык «формализма» с каким-нибудь опасным расширением в виде «реакционных религиозно-мистических настроений». У Теодора Адорно есть один пассаж, из которого следует, что экспрессионизм, крик ужаса, боли, отчаяния и бессилия, это единственное, что остается искусству после Освенцима. «За фасадом эпохи» говорит нам о том, что и во время Освенцима экспрессионизму находится место — как тому человеческому, которого не бывает слишком.

«За фасадом эпохи». Галеев-галерея, до 6 февраля

Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?

Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl