Будущее подкрадывается на цыпочках

Каким предстает наше общее завтра в произведениях фантастов прошлого и настоящего

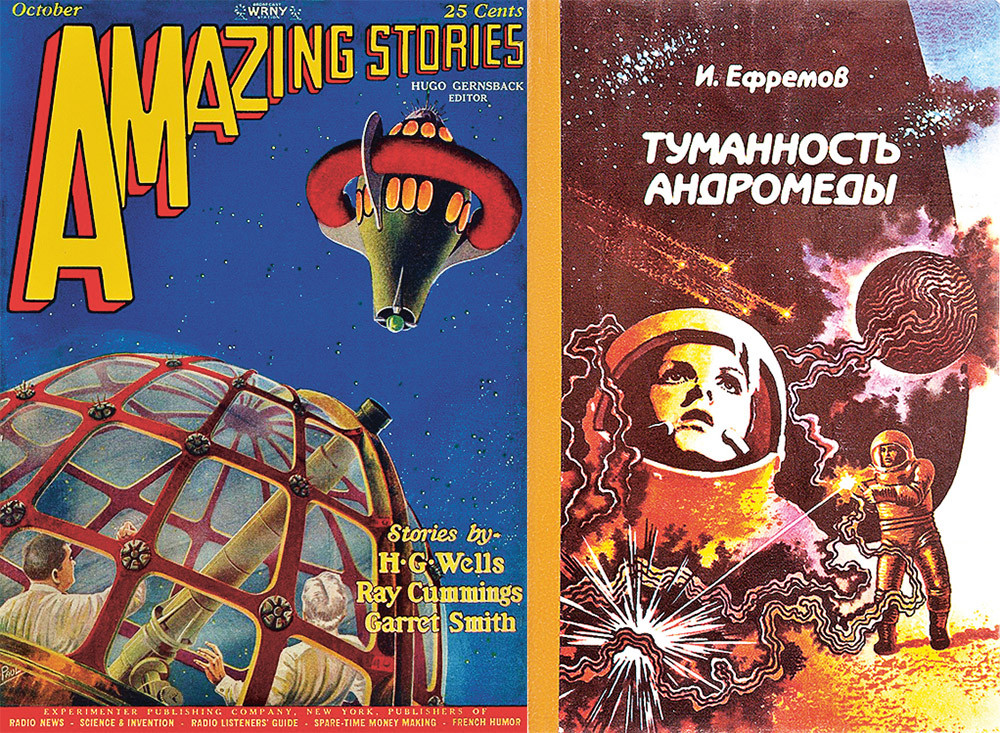

В 1981 году писатель Уильям Гибсон, будущий отец-основатель киберпанка и автор «Нейроманта», опубликовал рассказ «Континуум Гернсбека» (The Gernsback Continuum). Сквозь серый бетон настоящего главный герой рассказа начинает прозревать другую Америку — считывая паттерны, зашифрованные в архитектуре заброшенных торговых центров и автозаправок 1920–1940-х, в промышленном дизайне первой половины XX века, на пожелтевших обложках журнала Amazing Stories. Самодвижущиеся дороги, фуллеровы купола, причальные мачты грузовых дирижаблей, смешные летающие автомобили — альтернативное настоящее, которое так и не случилось.

Лиричная, ностальгическая история, настоящий гимн ретрофутуризму — и в то же время хирургически точный диагноз: примерно так работают все без исключения «сценарии будущего», предложенные писателями и футурологами.

Они никогда не сбываются в полной мере, но порой отбрасывают тень на настоящее, подкрашивают будни, создают ощущение перспективы.

Вот об этих тенях и поговорим.

Под тенью преобразования общества

XX век часто называют эпохой антиутопий — что, в общем, не лишено оснований, если учесть, сколько испытаний выпало человечеству за это столетие. Однако романы-антиутопии, даже самые влиятельные, не столько показывают сценарии будущего, сколько обозначают непроходимые тупики. А если возможности для развития не исчерпаны, то остается и надежда — и книга автоматически выпадает из списка антиутопий в традиционном понимании.

Иное дело утопии. Социальные мыслители и беллетристы XIX века, от Карла Маркса и Шарля Фурье до Эдварда Беллами и Герберта Уэллса, оставили нам целый ворох инструкций по созданию счастливого и справедливого общества. Именно эти сценарии, пропатченные и проапгрейженные сообразно духу времени, легли в основу большинства «позитивных утопий» следующего столетия. Причем из одних и тех же источников черпали вдохновение писатели по обе стороны Атлантики. С той лишь разницей, что в Советском Союзе главным и необходимым условием для построения грядущей утопии считался отказ от частной собственности, а англо-американские фантасты развивали либертарианские и технократические сценарии будущего.

Пока советские авторы боролись с «хищными вещами века» и пережитками мещанского мировоззрения (например, в утопическом мире «Туманности Андромеды» Ивана Ефремова частнособственнический инстинкт, стремление к обладанию проходит по категории психических расстройств), их зарубежные коллеги описывали общество, облагороженное и благоустроенное благодаря усилиям эффективных менеджеров и гениальных инженеров, в чьих руках сосредоточены рычаги власти.

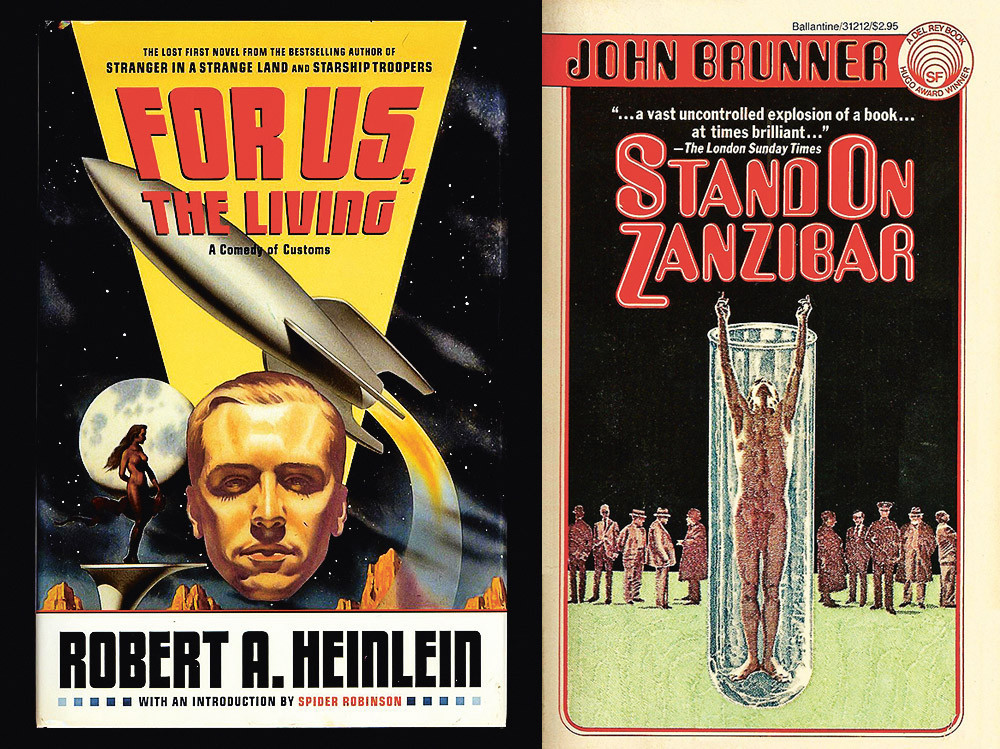

Впрочем, англо-американская литература тоже не избежала влияния ранних социалистических утопий. Например, в первом романе Роберта Хайнлайна «Нам, живущим» (For Us, The Living: A Comedy of Customs), написанном в 1939 году в заочной полемике с Беллами и Уэллсом, равноправие граждан обеспечено благодаря системе социального кредита, равномерному и повсеместному распределению национальных дивидендов. Правда, опубликован этот роман только в 2003-м, через много лет после смерти автора.

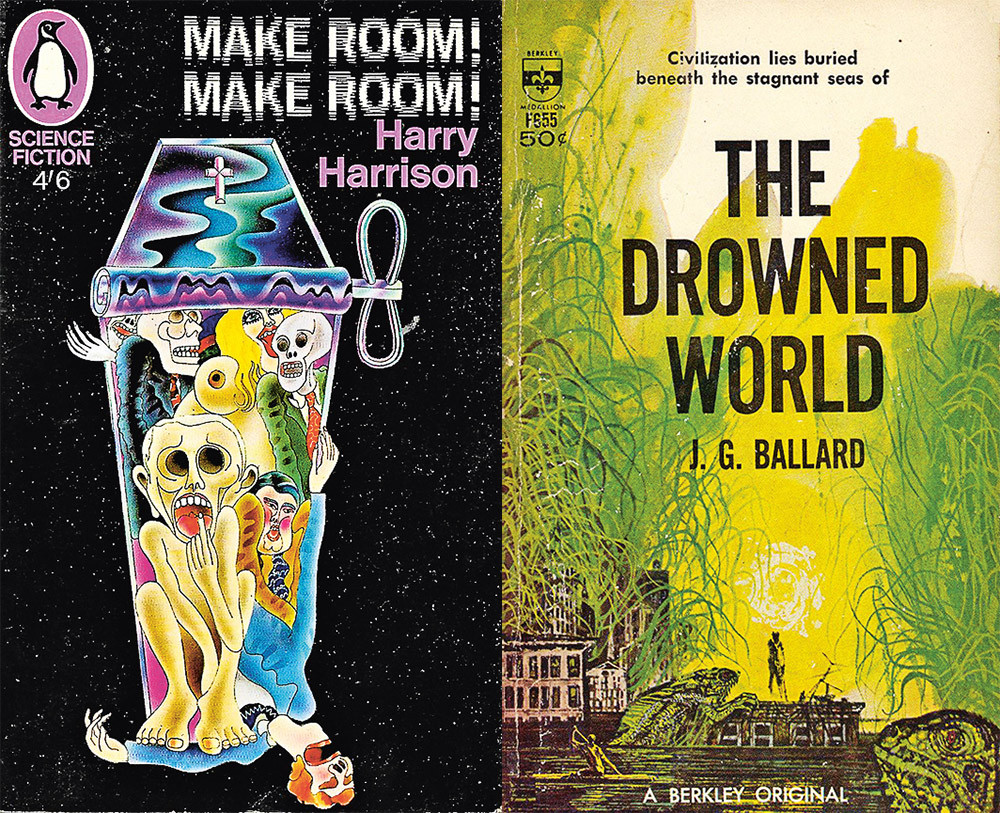

С окончанием Второй мировой войны и с началом войны холодной технократические утопии в западной фантастике отходят на второй план, и сценарии будущего, которые предлагают публике англо-американские писатели, становятся более сдержанными — и более реалистичными. В книгах 1960–1970-х общество меняется (часто не самым приятным образом) в ответ на глобальные вызовы. Демографический кризис и исчерпание природных ресурсов, как у Джона Браннера в романе «Всем стоять на Занзибаре» (Stand on Zanzibar, 1968) или у Гарри Гаррисона в «Подвиньтесь! Подвиньтесь!» (Make Room! Make Room!, 1966), необратимое изменение климата, как у Дж. Г. Балларда в «Затонувшем мире» (The Drowned World, 1962), локальная ядерная война в странах третьего мира и приток иммигрантов в Европу, как у Кристофера Приста в «Фуге для темнеющего острова» (Fugue for a Darkening Island, 1972), требуют немедленной реакции.

Тем временем позднесоветская фантастика по-прежнему рисует совершенный «мир, в котором хочется жить». Но такие писатели 1970– 1980‑х, как Кир Булычев, Ольга Ларионова, зрелые Стругацкие, по возможности избегают фокусировать внимание на инструментах, позволивших достигнуть столь впечатляющего результата.

Последняя вспышка технооптимизма в жанровой литературе приходится на 1980–1990-е годы, период ИТ-революции и стремительно развивающегося интернета. В произведениях Уильяма Гибсона, Брюса Стерлинга, Пэт Кэдиган и других киберпанков цифровые технологии уравнивают бедных и богатых, блестяще образованных героев и едва освоивших грамоту. Подключившись к киберспейсу, подрубившись к Сети напрямую, любой человек получает безграничный доступ к главным ресурсам новой эпохи, информационным и вычислительным, а уж сумеет ли он распорядиться этими возможностями — вопрос только его ума и таланта.

Представители посткиберпанка несколько откорректировали этот сценарий. В «Лавине» (Snow Crash, 1992) и «Алмазном веке» (The Diamond Age or, a Young Lady's Illustrated Primer, 1995) Нила Стивенсона, а особенно в «Конце радуг» (Rainbows End, 2006) Вернора Винджа бал правят уже не столько киберковбои, гениальные хакеры-одиночки, сколько крупные комьюнити, сетевые «сообщества по интересам». Однако утопический посыл сохраняется: конкурируя и сотрудничая, такие сообщества строят «мир, в котором хочется жить» — по крайней мере, хочется жить тем, кто эти комьюнити составляет.

Под тенью преобразования природы

Человек в литературной традиции вечно бросает вызов Богу: доктор Фауст, Виктор Франкенштейн, профессор Преображенский. Ну а человечество бросает вызов природе — и с XIX века сознательное и целенаправленное преобразование среды обитания становится одним из важнейших элементов сценариев будущего.

«Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник» — максима, которую приписывают Ивану Тургеневу (на самом деле это прямая речь персонажа, причем не самого симпатичного, Базарова из «Отцов и детей»), особенно четко артикулирована в советской культуре и советской фантастике. Александр Беляев в романе «Под небом Арктики» (1939) растапливает вечную мерзлоту и превращает Антарктиду в плодоносящую равнину, ему вторит Григорий Адамов в «Изгнании владыки» (1946). В счастливом утопическом будущем «Туманности Андромеды» Ивана Ефремова полным ходом идет опреснение соляных озер и озеленение пустынь. Не менее масштабные эксперименты проводят герои романа Георгия Гуревича «Мы — из Солнечной системы» (1965), трилогии Сергея Снегова с говорящим названием «Люди как боги» (1966–1977), ранних Стругацких и т.д.

Амбициозные сценарии реализуются не только в литературе. В 1948 году в Советском Союзе принят «Сталинский план преобразования природы», нацеленный на создание тысяч километров лесопосадок, в 1954-м начинается освоение целины, в 1968-м Госплан и АН СССР начинают разрабатывать схему поворота сибирских рек в Среднюю Азию. И это не чисто советское ноу-хау. На Всемирной выставке в Нью-Йорке, которая прошла в 1964–1965 годах и была посвящена образу будущего, о глобальном преобразовании природы говорили как событии неизбежном и само собой разумеющемся.

Футурологические сценарии, разработанные большими корпорациями (General Motors, Ford, IBM, Walter Disney и др.), в этом смысле мало отличались от сценариев советского Госплана. Озеленить пустыни, повернуть реки, растопить вечную мерзлоту, ликвидировать амазонскую сельву, срыть горы, мешающие прокладке автомагистралей, наладить добычу полезных ископаемых с океанского дна — все это представлялось задачами очевидными и вполне достижимыми в обозримом будущем.

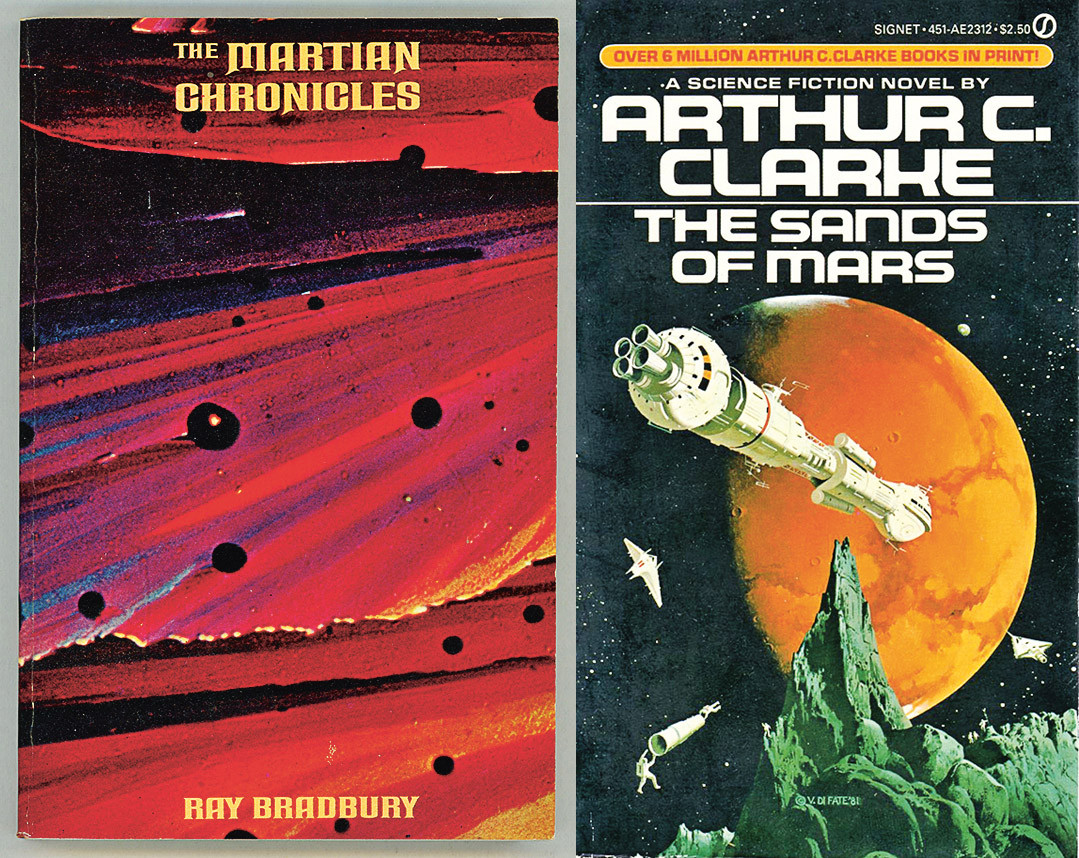

Параллельно фантасты активно развивали тему терраформирования, приспособления планет, спутников и астероидов Солнечной системы для комфортной жизни представителей вида Homo sapiens. И в этом смысле их особенно привлекает Марс. Озеленение Красной планеты становится центральным поэтическим образом в «Марсианских хрониках» (The Martian Chronicles, 1964) Рэя Брэдбери. Дотошно описывает процесс терраформирования Артур Кларк в научно-фантастическом производственном романе «Пески Марса» (The Sands of Mars, 1951), а 40 лет спустя тот же эксперимент, но уже на современном уровне научных знаний повторяет Ким Стенли Робинсон в трилогии «Марс» (Mars, 1992–1996). И так далее и тому подобное, таких произведений десятки, если не сотни.

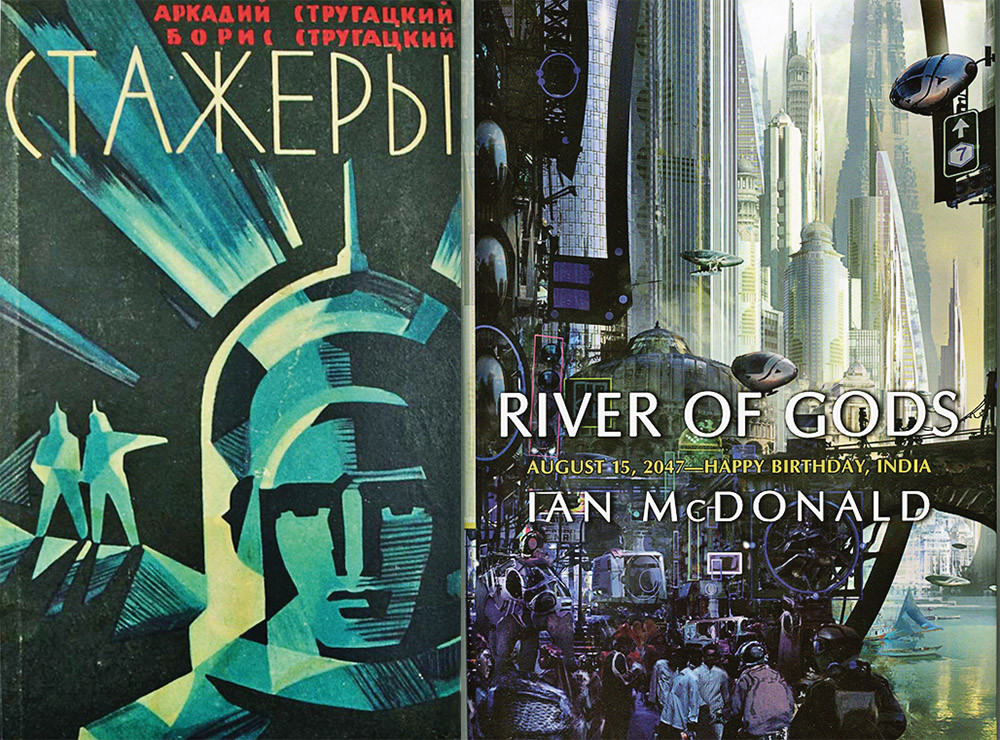

Любопытно, что фантасты не видят ничего зазорного в радикальном изменении природной среды других планет. Один из самых запоминающихся эпизодов повести братьев Стругацких «Стажеры» (1962) — глава про облаву на марсианских пиявок, последних представителей вымирающего и по большому счету неизученного эндемичного вида хищников. Задача выполнена на совесть, пиявки уничтожены подчистую, больше никто не мешает «новым марсианам» плодиться и размножаться под медленно голубеющими небесами. К тому моменту, когда футурологи и экологи всерьез заговорили об угрозе перенаселения, о небезграничности природных ресурсов, изменении природного климата и других катастрофах антропогенного характера, терраформирование стало общим местом, бродячим сюжетом в НФ.

Как выглядит Солнечная система будущего в современной фантастике, можно судить, например, по циклу Джеймса Кори «Пространство» (Expanse), стартовавшему в 2012 году и не завершенному по сей день: кто-то из героев живет в естественных и искусственных полостях внутри астероидов, кто-то — под непроницаемыми куполами, а кто-то — и на планетах, полностью измененных для нужд человечества, например на том же Марсе. Пожалуй, единственный заметный текст, где автор ставит этичность такой практики под сомнение, — повесть Владимира Покровского «Парикмахерские ребята» (1989). Профессия куафера, спецназовца, огнем и мечом «причесывающего» инопланетные биоценозы под одну гребенку для последующей колонизации, здесь профессия важная, необходимая, но социально не одобряемая: ряды куаферов пополняют преимущественно изгои, маргиналы, люди с серьезными психическими отклонениями, которым в человеческом сообществе просто не нашлось места.

Что же касается Земли, то к XXI веку писатели в целом достигли консенсуса. Деятельное изменение природной среды допустимо только в двух случаях.

Во-первых, когда катастрофа уже стучится в двери и речь идет не об этике, а об элементарном выживании Homo sapiens. Как в романе Паоло Бачигалупи «Заводная» (The Windup Girl, 2009), где не осталось ископаемого топлива, а энергия добывается благодаря сверхэкономным пружинам и мышечным усилиям генетически трансформированных животных, или в «Реке богов» (River of Gods, 2004) Йена Макдональда, где экономика и политика строятся вокруг запасов пресной воды.

Во-вторых, такое воздействие допустимо ради восстановления биологического разнообразия, стабилизации климата, исправления просчетов, допущенных цивилизацией в прошлом, и предотвращения катастроф в грядущем — в «Министерстве будущего» (The Ministry for the Future, 2020) Кима Стенли Робинсона, к примеру, этим занимается целая могущественная организация, специально созданная для подобных целей. Правда, такая чувствительность к экологическим проблемам Земли не мешает автору в другом романе, «2312» (2312, 2012), увлеченно рассказывать о терраформированных планетах и спутниках Солнечной системы: что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.

Под тенью преобразования человека

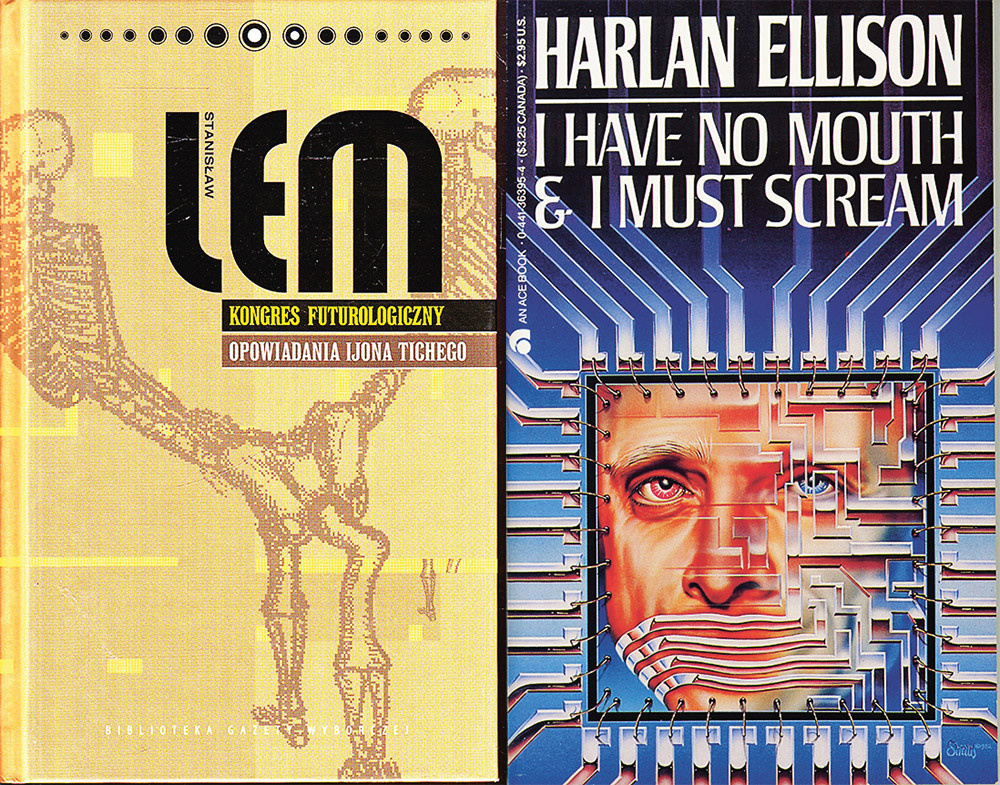

Создать новое общество — значит прежде всего взрастить нового человека. Переломить человеческую природу или, напротив, взнуздать ее, запрячь и поставить на службу социуму. О важности воспитания пишет Шарль Фурье, об этом рассуждают советские педагоги-новаторы, на Высокую Теорию Воспитания уповают братья Стругацкие в своем «полуденном цикле». В 1960-х, на пике психоделической революции, англо-американские фантасты начинают осторожно говорить о медикаментозных средствах изменения человеческого сознания — эту тему иронически обыгрывает в 1971 году Станислав Лем в своем блестящем «Футурологическом конгрессе» (Kongres futurologiczny. Ze wspomnień Ijona Tichego). Однако к концу XX века на первый план выходят технологические решения — и быстро становятся мейнстримом, очевидным и неизбежным сценарием будущего.

Новый человек сегодня — тот, чье тело и разум радикально усовершенствованы при помощи революционных технологий, прежде всего ИТ и манипуляций с геномом. Разумеется, о сращивании человека с компьютером писали и раньше — например, Харлан Эллисон в рассказе «У меня нет рта, но я должен кричать» (I Have No Mouth, and I Must Scream, 1967) или Стругацкие в повести «Далекая Радуга» (1963). Но теперь акценты расставлены по-иному. Преобразование сознания и тела — личный выбор, относительно простая, безболезненная и общедоступная процедура, которая дает человеку новый набор высокоэффективных инструментов. Это не рискованный эксперимент, не редкое исключение из правил, а новая норма.

Трансгуманистический переход радикально расширяет спектр человеческих возможностей, позволяет с комфортом жить и работать в новой среде — в киберспейсе / виртуальной реальности, в открытом космосе, на океанском дне, в глубоко урбанизированном городе будущего.

Брюс Стерлинг в романе «Схизматрица» (Schismatrix, 1985) еще проводит черту между шейперами, сделавшими ставку на биотехнологии, и механистами, предпочитающими механические импланты. Но эта граница быстро стирается. Уже в романе «Вакуумные цветы» (Vacuum Flowers, 1987) Майкла Суэнвика и цикле о Мариде Одране (Marîd Audran, 1987–2003) Джорджа Алека Эффинджера генетически усовершенствованные герои используют чипы, позволяющие напрямую передать опыт, мгновенно овладеть любой профессией, любыми навыками, трансформировать личность — а потом безболезненно сменить набор инструментов.

Дальше, что называется, дело техники. Сегодня у писателей не вызывает сомнения, что технологии изменят человека — да что там, уже меняют. Некоторые фантасты — Чарльз Стросс в «Аччелерандо» (Accelerando, 2005), Ханну Райаниеми в трилогии «Квантовый вор» (Quantum Thief Trilogy, 2010–2014) и другие — уже рассуждают о мгновенном преобразовании тела и разума на квантовом уровне как об одном из проявлений близящейся технологической сингулярности. Но это пока остается скорее эффектным сюжетным ходом, пусть и не лишенным научной основы. А вот широкий спектр манипуляций с геномом, как в «Ложной слепоте» (Blindsight, 2006) и особенно «Эхопраксии» (Echopraxia, 2014) Питера Уоттса, вероятно, станет доступен на практике уже в ближайшие десятилетия.

И тут мы подходим к главному: насколько вообще актуальны сценарии будущего, нарисованные писателями за эти полтора-два века? Да, крупные сетевые комьюнити уже сейчас способны опустить рейтинг фильма или видеоигры, даже слегка повлиять на биржевые ставки, но не определяют мировую политику. Киберковбои резвятся во Всемирной паутине, хакерские взломы превратились в рутину, миллиарды строк персональных и конфиденциальных данных регулярно сливаются в интернет, но ни один политический режим еще не пал в результате таких инсайдов. Смартфоны давно обогнали по мощности первые компьютеры, но даже очки виртуальной реальности не стали ходовым товаром за пределами сообщества геймеров, что уж говорить о дорогих и небезопасных имплантах.

Будущее подкрадывается на цыпочках, а не врывается с гиканьем, пинком распахнув двери. Радикальные планы переустройства общества, природы и человека по большей части остаются на книжных страницах.

Как ни парадоксально, сценарии будущего больше говорят о прошлом — о том, чего боялись и чем вдохновлялись предыдущие поколения, в каком направлении двигалась их фантазия, а какие вопросы они бессознательно обходили стороной. Тема не столько для футурологов, сколько для историков и исследователей культуры.

Важно не забывать: пройдет совсем немного времени, и мы сами станем источником такого материала для историков будущего. И это, пожалуй, единственный прогноз, в стопроцентной точности которого я сегодня абсолютно уверен.

Фото: Midjourney, DR

Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?

Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl