Пришельцы. Как Африка повлияла на европейское искусство

В разное время три европейца и один американец приехали в Африку, чтобы рисовать, летать, охотиться, исследовать. Обожженные, они привезли оттуда других себя, а у нас есть их слова и картины.

Анри Матисс

К 1912 году, когда Матисс предпринял первую из двух поездок в Марокко, уже сформулирован художественный метод «диких зверей» — художников-фовистов; опубликован манифест, провозгласивший выразительность главным в искусстве художника. Путь к ней лежит через отрясание лишнего.

«Совершеннее — не означает сложнее», — пишет Матисс. Однако это стремление — к выразительности и простоте — для него проявляется вовсе не в красочной буре и не в крикливом дионисийстве.

На тот момент об искусстве сказано очень много слов: объявлены десятки взаимно противоречивых истин, причем найденные формулировки, часто лукавые из-за своего поэтического совершенства, то и дело мешают разглядеть саму живопись.

Слова чересчур удачны, броски, хорошо запоминаются, к тому же они провозглашены в ноющем от эстетического возбуждения Париже, где искусства делалось столько, что, казалось, поверх камней и зданий художниками был написан еще один город, зачеркнут, порублен в радужные опилки, взбит, написан снова, еще раз зачеркнут.

Среди варварских исканий фовистов Матисс, как ни странно, настоящий классик: он хочет уйти и от мимолетности импрессионизма, и от «точечных» красочных техник с их чешуйчатой цветовой эрозией, и от нерассуждающей чувственности «диких».

Дорога в Африку из эстетствующего европейского улья была небыстрой: сначала поездки в приправленную мавританством Андалузию, потом африканские сосуды, похожие одновременно на дерево, плод, женщину, литеру; мусульманские изразцы, где правят ритм и линия, рассказы и картины художника Альбера Марке, годом раньше вернувшегося из Марокко, недолгие поездки в Алжир. Наконец, в 1912 г. Матисс проводит несколько месяцев в Танжере. Приехав (была зима), он поселяется в отеле, где в течение двух недель пишет натюрморты, не покидая пределов номера (за окном льет дождь). Он пишет во Францию огорченные письма — нет, не того он ожидал от Африки. Спустя 15 дней погода наладилась, и это вышедшее наконец солнце — главное событие марокканских полотен.

Любая форма и линия моется добела в беспредельном антициклонном свечении. Крупно, тепло льет чистотой с каждого миллиметра холста. В заводях света плавают полурасплавленные сады и минареты, верхушки эвкалиптов и зубчатое шитье стен, дома и перспективы улиц, тротуары, глазурованная плитка, майолика в цвету, полы кафтанов, узкие локти; солнце — в миллион ватт, до бирюзы, до сиреневости, сводит с ума, плещет в глаза шевелящимся бисером, как бывает, когда в полдень заходишь с улицы. Все лишнее уходит в бассейн лазури и лаванды, оставляя главное, разговорник пространства: тень, угол, поворот, проем.

Здесь тихо, как под водой, в плен индигового желе заключены фигуры без лиц, рыбы, тапочки, чашки, апельсины. Лежат в обморочной глуби террасы в рассыпанной трухе лепестков, дышит тюль, качается праведник — белоснежная феска, круглые, светлые пятки.

Скованная и рослая, изображенная в рост, марокканка Зора похожа одновременно на ратника и русскую икону, цветущий акант переходит в ажурную ковку, бесконечно длится зенит. Масло превращается в акварель, свет — в пролившийся проявитель, и в марокканском солнце у Матисса нет удушья, а есть сорвавший все фильтры прохладный потоп, лишающий предметы веса.

Эрнест Хемингуэй

После путешествия в Кению и Танзанию хемингуэй написал «Зеленые холмы Африки» – повесть-журнал, которая дала в английском жизнь слову «сафари».

Большой Белый Охотник — собирательный образ, у истоков которого стоял Теодор Рузвельт, поехавший в Африку после окончания своего президентского срока, в 1909 году, чтобы отправиться в сафари — экспедицию по африканской равнине с целью поохотиться на крупную дичь. На черно-белой фотографии он стоит, седоусый и серьезный, в наглухо застегнутой светлой куртке и шляпе с широкой лентой, опираясь на ружье и положив правую руку на тушу уложенного слона.

За ним последовали другие, в течение десятилетий наработав бесподобный кинопортрет, — статный европейский охотник, обросший небрежной щетиной, с кожей, загрубевшей под экваториальным солнцем, с пронзительным прищуром, собирающим тонкие смуглые складки вокруг сосредоточенных глаз, в пробковом шлеме и просоленной рубашке с карманами на груди и засученными выше локтей рукавами. Бесстрашный и бесстрастный, жестокий и снисходительный, Большой Белый Охотник ведет скрупулезный подсчет трофеев, неся с собой смерть, но соблюдая строжайший спортивный кодекс; выступая как воплощение колониального насилия и вместе с тем излучая особенное романтическое рыцарство.

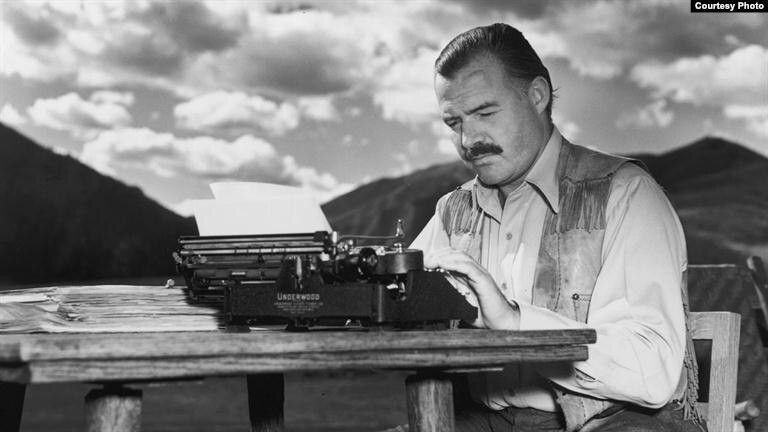

После Рузвельта каноническим Белым Охотником стал Эрнест Хемингуэй, добавив к противоречивой заряженности этого образа свою мощную мужскую энергетику: фотоснимки, сделанные в ходе двух его знаменитых охотничьих поездок на Черный континент, струят непреоборимое киношное обаяние. Вот он, пишущий, сидит за столом (сапоги с мягким голенищем, стопки книг, бинокль), вот он с воздетым ружьем около распростертого леопарда или в вязаном жилете, с книгой на коленях, в часах, перехватывающих загорелую руку, или за 20 лет до этого: еще черноволосый и черноусый, во вскинутой набок широкополой шляпе, смеющийся над гигантским, будто бы дремлющим львом.