«Вред различия во взглядах и убеждениях»

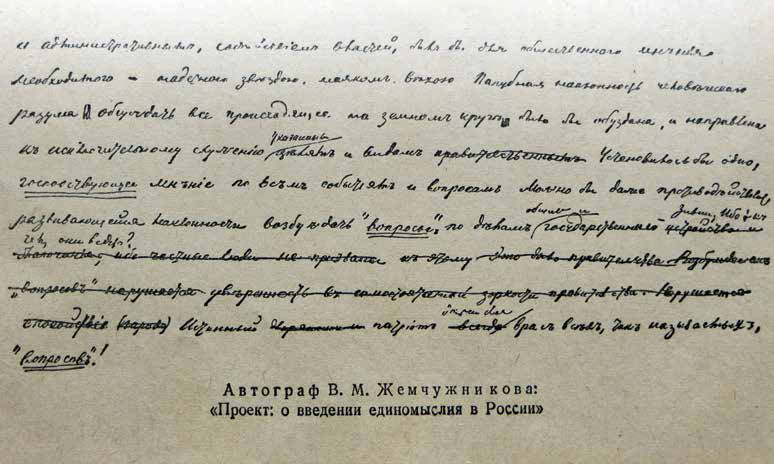

Почти 160 лет назад на вредоносный характер различий и несогласий во мнениях указал «начальник Пробирной Палатки и поэт» Козьма Прутков. В четвёртой книжке журнала «Современник» за 1863 год был напечатан черновой проект «О введении единомыслия в России».

«Жизнь — лотерея…»

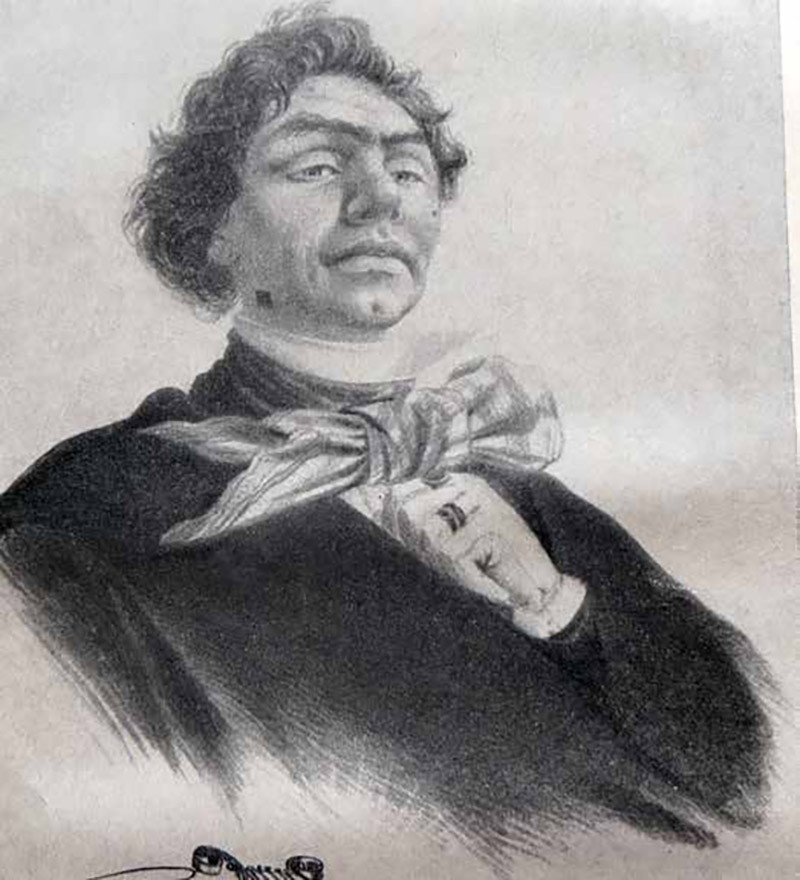

Автором трактата был назван Козьма Прутков. За этой литературной маской вымышленного сатирического образа скрывались поэт граф Алексей Константинович Толстой, его двоюродные братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы. Составлен «проект» был Владимиром Жемчужниковым. Над заглавием начертано: «Подать в один из торжественных дней, на усмотрение».

Впрочем, деятельная работа по исполнению сего «проекта» началась задолго до того времени, как он увидел свет. Так, в 1834 году митрополит Московский и Коломенский Филарет (Дроздов) обратился к главе тайной полиции Российской империи — начальнику III отделения собственной его императорского величества канцелярии графу Александру Бенкендорфу. Дело не терпело отлагательства. В только что вышедшем в Петербурге романе в стихах «Евгений Онегин» сочинителя Александра Пушкина в описании Москвы недовольство митрополита вызвала одна из строк седьмой главы: «…И стаи галок на крестах». В ней Филарет усмотрел оскорбление святой Церкви. Призванный к ответу цензор резонно заметил, что «галки, сколько ему известно, действительно садятся на крестах московских церквей, но что виноват здесь более всего московский полицмейстер, допускающий это, а не поэт и цензор».

Этим объяснением Бенкендорф был вполне удовлетворён и в ответном письме митрополиту учтиво заметил, что «это дело не стоит того, чтобы в него вмешивалась такая почтенная духовная особа». О том случае упомянул мемуарист, историк литературы, журналист и цензор Александр Никитенко. В своём «Дневнике» — уникальном документе, воссоздавшем панораму нескольких десятилетий дореформенной и пореформенной России, он посчитал этот эпизод не более чем «забавным анекдотом», впрочем, показательным для деятельности духовной цензуры и некоторых церковных иерархов времён Николая I.

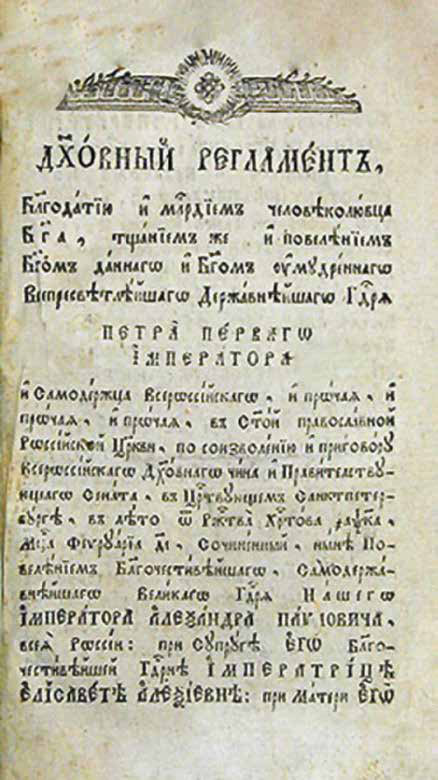

Церковная (духовная) цензура была создана ещё в 1720 году по указу Петра I. Для руководства и контроля за православной церковью была образована Духовная коллегия — Святейший синод. Без его просмотра и одобрения запрещалось печатать церковные книги. Впрочем, до восстания декабристов в 1825 году духовная цензура занимала скромное место в охранительно-карательной политике царского правительства.

Движение декабристов и европейские революции вызвали страх у Николая I. 2 апреля 1848 года в дополнение к уже существовавшей светской и духовной цензуре был создан негласный «Комитет для высшего надзора в нравственном и политическом отношении за духом и направлением книгопечатания», которому предписывалось рассматривать уже прошедшие предварительную цензуру и вышедшие в свет издания. Решения и распоряжения комитета представлялись на утверждение императору и объявлялись от его имени. Надзор комитета распространялся на все печатные издания (в том числе объявления, приглашения и извещения) и на литографируемые для учебных заведений пособия и руководства, ранее не подлежавшие цензуре. Комитет стал также и органом высшего наблюдения за деятельностью цензурных установлений.