Российская школа мостостроения: начало истории

Изучением истории строительства мостов и возникновением инженерной мостостроительной школы в России занимался историк Дмитрий Юрьевич Гузевич (1955—2025). Этой теме была посвящена его диссертация «Развитие мостостроения в России в XVIII – первой половине XIX века и проблемы сохранения и использования технического наследия отечественных мостостроителей». По итогам этого исследования Гузевичу в 1993 году была присвоена степень кандидата технических наук. В то время он являлся сотрудником Петербургского филиала Института истории естествознания и техники РАН.

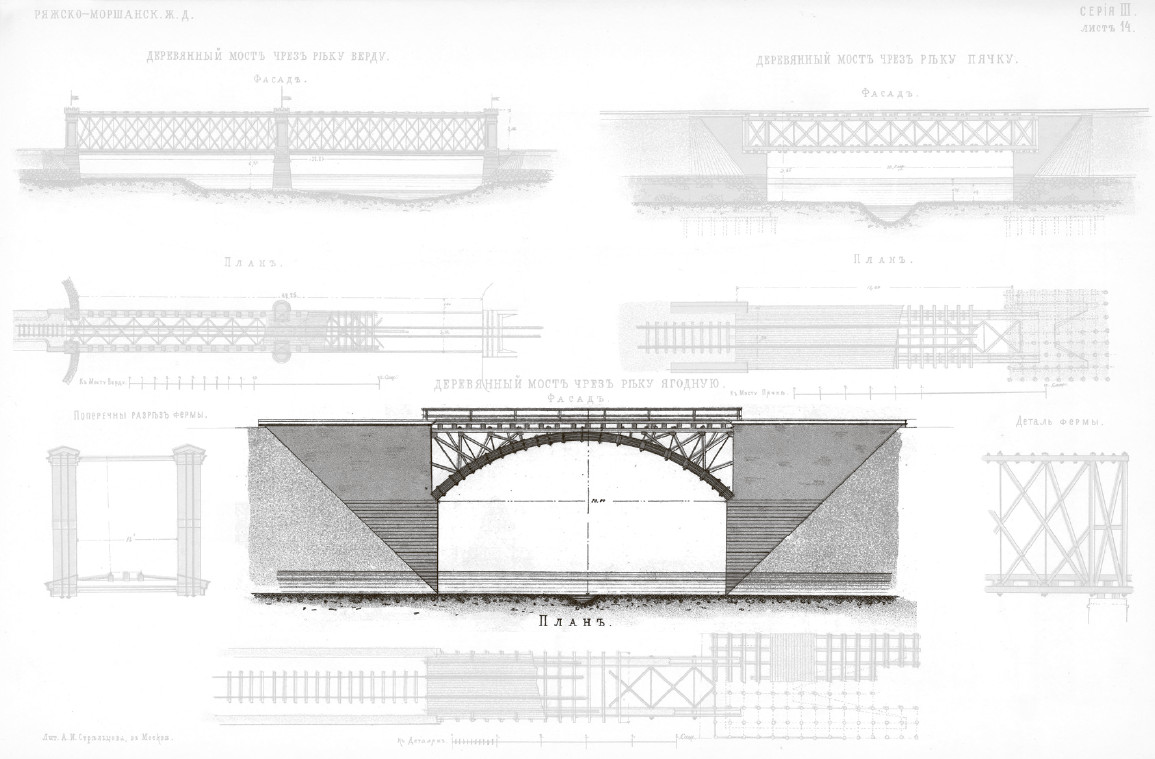

Гузевичем был изучен начальный этап появления в России безраспорных1 (арок с затяжками), шпренгельных2 и пространственных (с вантовым3 подкреплением) систем перекрытий и мостов; доказано, что первые проекты и конструкции такого типа в России появились в 1810‑х – начале 1830‑х годов, а первые факты применения статических расчетов в строительстве – еще в конце 1510‑х – начале 1620‑х годов.

1. Безраспорные мосты – тип висячих мостов, в которых горизонтальная составляющая усилий, возникающих в кабелях, передается на балку жесткости. В таких мостах распор воспринимает затяжка, благодаря чему пролетное строение передает опорам лишь вертикальные давления.

2. Шпренгельный мост – мост, в конструкции которого используются шпренгельные фермы и балки, представляющие собой комбинацию двух- или трехпролетной неразрезной балки и подпружной тяги. Они характерны для стальных и деревянных конструкций, с верхним поясом из неразрезного прокатного профиля (пиленые брусья или пакеты клееных досок).

3. Ванты – стальные тросы для крепления висячих мостов.

Также он исследовал процессы и выявлял факты, с ними связанные: создания первых технических теорий в России на рубеже 10‑х и 20‑х годов XIX века, появления новых и совершенствования старых типов портовых сооружений в 1820— 1830 годы, возникновения русского «макадама»4 (начало 1820‑х) и асфальтовых дорожных покрытий (конец 1820‑х – 1830 е годы).

4. Макадам – тип дорожного покрытия, в котором одномерный щебень некрупной фракции укладывают послойно и тщательно уплотняют.

Постараюсь представить основные положения осуществленного Д. Ю. Гузевичем исследования.

В течение XVIII – первых десятилетий XIX века в России сложилось профессиональное сообщество специалистов в области транспортного и гидротехнического строительства. На рубеже 1830 и 1840 годов его развитие привело к формированию отечественной мостостроительной школы.

Дмитрий Гузевич выделяет следующие основные этапы ее становления: ремесленно-строительный (до 1690‑х годов), переходный (Петровский, 1690—1760‑е годы), гидравлической архитектуры (1760—1800‑е годы), собственно этап формирования инженерной мостостроительной школы как части школы транспортно-строительной (1810—1830‑е годы).

Развитие конструктивных форм мостов и других транспортных сооружений тесно связано с процессом развития транспортно-строительной школы в стране, что позволяет положить в основу принципа периодизации мостостроения исторические типы организации научно-технической и инженерной деятельности в данной области.

Становление (1690—1750‑е) Школы гидравлической архитектуры, связано с процессами, происходившими в недрах единой ремесленно-строительной школы (с середины XV до XVII века). Основные характеристики этого периода: отсутствие технических наук, технических организаций и учебных заведений; господство эмпирики, ученичества и неформальной технической коммуникации.

Далее происходит превращение предпосылок в зачатки нового явления и начало превращения последних в зрелое сформировавшееся состояние. Начало этого процесса относится к 1690‑м годам и связано с реформами Петра I и развитием производительных сил страны. Вставшие перед ней задачи могли решаться лишь на основе развития промышленности и транспортных коммуникаций. Бурными темпами идет гидротехническое строительство: Вышневолоцкая система5, Ладожский канал, десятки каналов в Петербурге и пригородах, заводские гидросистемы. Строятся шлюзы, плотины, мосты. Многие замыслы эпохи превосходят ее возможности.

5. Вышневолоцкая система – старейшая искусственная водная система в России, связавшая центральную часть страны и Поволжье с новой столицей государства Санкт-Петербургом и решившая вопрос продовольственного снабжения Санкт-Петербурга в XVII— XIX веках.

Для решения новых задач зачастую использовались старые методы и технологии сугубо эмпирического и ремесленного характера, у истоков которых лежал тысячелетний опыт русского народа. Работы отличались от предыдущего периода в первую очередь масштабом, то есть не столько качественно, сколько количественно. Как и ранее, в гидротехническом строительстве основными материалами являлись дерево и земля. Попытки создания каменных набережных успехом не увенчались. Не изменились и основные типы мостов. Их конструкции сводились к наплавным6; балочным и подкосным на ряжах7 и сваях; разводным коромысловой системы, известным на Руси уже в XVII веке. Появляются тракты улучшенного типа, булыжное мощение в городах. Шоссейных дорог еще нет. Применение новых технологий и конструкций, поднимавшихся над общим уровнем (гидротехнические работы в Петергофе, первые каменные шлюзы, Нарвский мост, мост-водовод над Фонтанкой