Механика Просвещения и романтизм

В знаменитой книге Владимира Паперного «Культура Два» есть интересный пассаж, заставляющий нас взглянуть на архитектуру советского конструктивизма под непривычным углом. Как пишет Паперный, «архитектурные формы [конструктивизма. – В. Д.] заимствовались на Западе, но, попадая в иной контекст, становились скорее живописью, скульптурой, театральной декорацией. <…> Архитектура 1920-х годов – это декорация к самодеятельному спектаклю, разыгрываемому… для Запада и названному “у нас не хуже, чем у вас”. Архитектура 1930—50-х годов – это… декорация к государственному спектаклю, разыгрываемому для власти и названному “нигде в мире так, как у нас”. Тот факт, что спектакль 20-х годов разыгрывали блестяще одаренные люди, существа дела не меняет»1.

1 Владимир Паперный. Культура Два. М., 1996. С. 88.

Если мы вослед Паперному станем трактовать русский конструктивизм как тотальный спектакль на тему совершившейся модернизации отсталой, «лапотной» России, то вынуждены будем признать, что фотографии Александра Родченко очень удачно иллюстрируют эту небесспорную идею. Так, на снимках 1929 года, изображающих жизнь завода «АМО», и люди, и механизмы вместе исполняют какой-то замысловатый балет и выстраиваются в орнаменты по воле невидимого хореографа.

Однако этот загадочный театр существует только в объективе фотоаппарата и фотоаппаратом же порождается. Здесь появляются два интересных следствия, которые, словно в «Саду расходящихся тропок» Хорхе Луиса Борхеса, уведут нас в разные стороны.

Во-первых, фотоаппарат Родченко так же создает новую реальность, как и микроскоп у Николая Лескова в «Левше», где механическая блоха оказывается, по сути, недоступной взгляду. Впрочем, уже Эрнст Теодор Гофман в «Повелителе блох» (1821—1822) описал технологию увеличения микроскопической принцессы до размеров вполне адекватного человека.

Во-вторых, хотя Родченко говорит о массовом, его язык подчеркнуто индивидуален. И это как раз составляет специфику советского конструктивизма: массовое, тиражное понимается как сугубо индивидуальное, точнее – порожденное индивидуальным образом.

Парадокс, к которому подводят нас эти рассуждения, можно сформулировать так: хотя культура 1920-х годов склонна отнестись к механическому едва ли не как к высшей ступени живого, она не только стесняется открыто это высказать, но и крайне болезненно воспринимает вторжение механического в область живого. Попробуем в этом разобраться.

* * *

Чтобы как-то объяснить сложные взаимоотношения живого и механического, нужно начать издалека. Исходный пункт моих рассуждений – принцип, который сформулировал английский философ и историк идей Артур Лавджой в своей книге «Великая цепь бытия» (1936). Он назвал его принципом изобилия.

Согласно Лавджою, философы, начиная с античности и до самого конца XVIII века, полагали, что в мироздании должны быть представлены все переходы между теми множествами, которые служат нам для классификации объектов внешнего мира. Природа не терпит пустоты – в том числе в логическом отношении. Живое и неживое, человеческое и животное, животное и растительное – это, в сущности, конструкты нашего сознания, и разница между этими группами – чисто количественная. Лакуны же между ними, которые мы наивно полагаем обязательными, на самом деле плотно заполнены.

Сейчас трудно предположить, какие следствия для самоощущения человека имел принцип полноты и непрерывности мира, бывший философской аксиомой еще каких-то двести пятьдесят – триста лет назад. «Камни растут, – писал в начале «Философии ботаники» (1751) Карл Линней, – растения растут и живут, животные растут, живут и чувствуют»2. Эти градации проявления жизни предполагали также и градации выраженности разума. Но что значит считать свою собаку столь же разумной, как ты сам? В бытовом смысле это понятно, но в научном? Можно вспомнить, что в сказках и верованиях народов, которых еще недавно считали примитивными, животные не менее разумны, чем люди, просто их социальная жизнь чем-то отличается от нашей. Естествоиспытатель же эпохи Просвещения, располагающий все организмы на единой шкале творения, обязан точно установить, какая доля от человеческого разума досталась собаке, какая – обезьяне, а какая – навозной мухе.

2 Карл Линней. Философия ботаники. М. 1989. С. 9.

В конце XVIII века это единство стало распадаться (в первую очередь – благодаря историзации мира), а в начале XIX столетия, т. е. в эпоху романтизма, статичное мироздание, не имеющее ни пробелов внутри себя, ни возможностей для дальнейшего развития, окончательно кануло в Лету.

Пришествие романтизма имело в этом отношении два важных следствия. Во-первых, признание неизбежности лакун в органическом мире означало противопоставление человека и животных. Во-вторых, введение в науку и философию понятия жизни привело к обесцениванию неживого, в особенности если оно в чем-то проявляет жизнеподобие. Именно в XIX веке, когда романтизм пошел в массы, мертвецы и механизмы населили собой страшные сказки и ночные кошмары.

Итак, «жизнь», понимающаяся то как стихия, то как метафора, придала всему, что этой жизни лишено, негативную окраску. Механизмы, писал Фридрих Георг Юнгер в «Совершенстве техники» (1946), движутся и на первый взгляд кажутся живыми, но они не живые и даже не мертвые, поскольку никогда не жили. «Машина… мертва, хотя она обладает движением. И как раз потому, что она, подобно живому существу, обладает движением, нам хочется назвать ее мертвой, употребив слово, которое мы относим к трупу человека или животного. <…> Машина мертва, хотя она никогда и не жила; она мертва, потому что ее движения целиком подчиняются функциональности»3.

3 Ф. Г. Юнгер. Совершенство техники. СПб. 2002. С. 166—167.

Тем не менее мертвое постоянно стремилось взять реванш и подчинить себе живое.

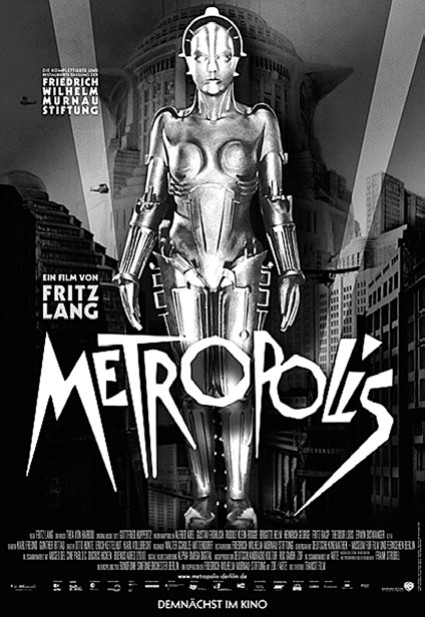

Так, в фильме Фрица Ланга «Метрополис» (1927) механическая копия кроткой проповедницы Марии оказывается несравненно более яркой и сексуально привлекательной, чем оригинал. Ту и другую играет актриса Бригитта Хельм, но если Мария – бедно и скучно одетая девушка асексуального вида, то робот, которому безумный изобретатель Ротванг придает ее черты, становится настоящей женщиной-вамп, танцовщицей, обольстительной и пластичной, словно ртуть. Можно предположить, что сценаристка Теа фон Харбоу позаимствовала прием с противопоставлением копии и несовершенного оригинала из романа Огюста Вилье де Лиль-Адана «Будущая Ева» (1886), но там протагонист в самом начале заявляет об отказе от секса с избранницей, так что механическая ее копия становится не соблазнительницей, а, скорее, бесплотным ангелом. (Впрочем, этот ангел спит в гробу, что дает возможность причислить механическую девушку к царству живых мертвецов, undead). В «Метрополисе» же о возможности плотских отношений с механической Марией напрямую не говорится, и все же этот робот парадоксальным образом оказывается человеком в большей степени, нежели его оригинал.

Однако Ланг и Вилье де Лиль-Адан лишь инвертируют смыслы, заложенные в старых текстах.

Как пишет Татьяна Китанина в статье «Щелкунчик и Книдский миф», «до целого сюжета распространил метафору куклы-возлюбленной Гёте в шуточной пьесе “Триумф чувствительности” («Der Triumph der Empfindsamkeit», 1777): комический принц Оронаро… испытывает нежные чувства к кукле, изображающей королеву Мандандану. Кукла набита соломой, а в груди у нее спрятан мешок с чувствительными книгами. Когда на место куклы сажают живую Мандандану, принц испытывает охлаждение и разочарование – и лишь получив назад свою куклу, вновь обретает покой и счастье»