Охранная грамота: останется ли диплом гарантией успеха и социального статуса

На протяжении тысячелетий образовательный процесс следовал за государством. И только сейчас начинает перегонять его, выходя из-под контроля. Но теперь у образования другая задача — оно должно успеть за человеком

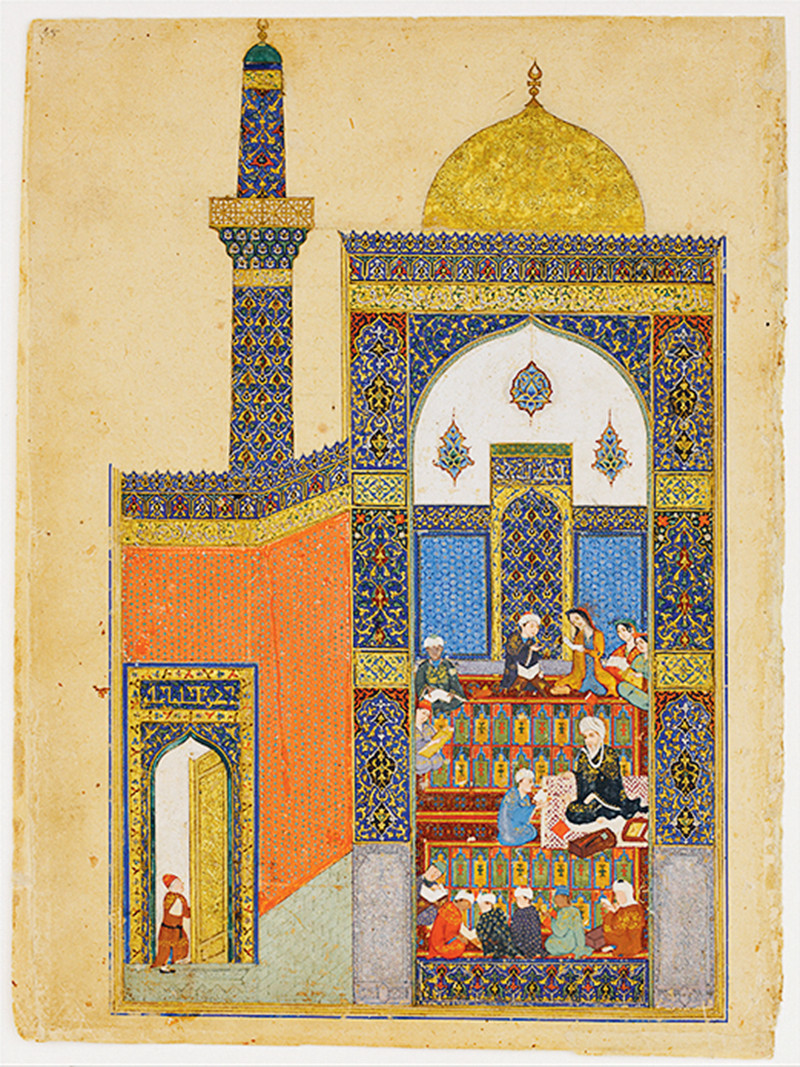

Премудрый писец

В дописьменных эгалитарных обществах набор навыков был невелик; их просто передавали от старших членов общины к младшим, а результатом обучения было обретение статуса взрослого человека после символической инициации.

Возникшие в результате земледельческой революции аграрные государства обзавелись сословным делением. Сбор и распределение ресурсов на значительной территории потребовали специального аппарата и системы учета. Подавляющее большинство записей на глиняных табличках, дошедших до нас со времен месопотамских цивилизаций, представляют собой бухгалтерские либо юридические документы.

В стратифицированном обществе образование стало привилегией; в писцы отдавали сыновей богатых и влиятельных людей, которые потом строили карьеру в, как бы сейчас выразились, семейном бизнесе или в качестве государственных или храмовых административных работников. Лучшие ученики могли в перспективе стать жрецами.

Преимущества учебы были очевидны: избавление от физического труда и государственное обеспечение. «Сделайся писцом! Он освобожден от повинностей, он охранен ото всяких работ, он удален от мотыги и кирки… Ты не будешь под многими господами, под многочисленными начальниками. Из всех дел и обязанностей писец первый», — говорится в одном из древнеегипетских поучений (как видим, бюрократия уже начинала осознавать свое значение). В другом поучении сказано: «Если писец имеет какую-либо должность в столице, то не будет он нищим... нет писца, который не кормится от вещей дома царя».

Со временем элитарность образования размывалась. Социальные перемены выводили на арену новых представителей элиты из низов. В Древнем Египте уже в эпоху Среднего царства (ок. 2055 — ок. 1650 гг. до н.э.) в школу могли попасть и отпрыски незнатных фамилий.

В Древнем Китае образование — тоже в результате трансформаций — в итоге оказалось нацелено на подготовку чиновников. Венцом его стали трехступенчатые экзамены на право занимать госдолжности. Дело того стоило, ведь выдержавший экзамен даже на первую степень, дававшую право стать максимум секретарем, на малой родине становился очень уважаемым человеком лишь потому, что олицетворял государство. Престиж образования был огромен: «Кто трудится разумом — управляет, а кто работает физически — управляется другими», — поучал философ Мэн-цзы.

Чиновники более высокого ранга получали небольшую зарплату, но весьма широкие полномочия и фактически могли собирать ренту с крестьян на свое усмотрение. Поэтому знатные кланы или землячества не жалели инвестиций в школы — они с лихвой окупались. Сдавать экзамены можно было всю жизнь — в 70 лет хроническим неудачникам первый ранг давался уже «по выслуге лет». Чиновники сформировали целое сословие «шэньши» — «ученых мужей», которое хоть и не стояло на верхушке иерархии, было влиятельным.

В эпоху Воюющих царств стали появляться академии. Например, одной из самых первых и известнейших стала академия Цзи-ся в княжестве Ци (IV век до н.э.). Многие исследователи считают, что именно тогда государство впервые в истории утвердило покровительство науке одной из своих обязательных функций. Такие заведения уже давали возможность заниматься лишь «обсуждениями и толкованиями», получая стипендию и формальное звание при дворе.

Риторический запрос

В то же время на другом конце света, в Афинах, свою академию основывает Платон, появляется школа риторики Исократа. В Афинах по традиции гражданин, не получивший минимума знаний, не допускался к эфебии (аналогу воинской службы по призыву) и не получал в полной мере гражданских прав. В междоусобных войнах победители в виде наказания могли даже запретить детям побежденных учиться.

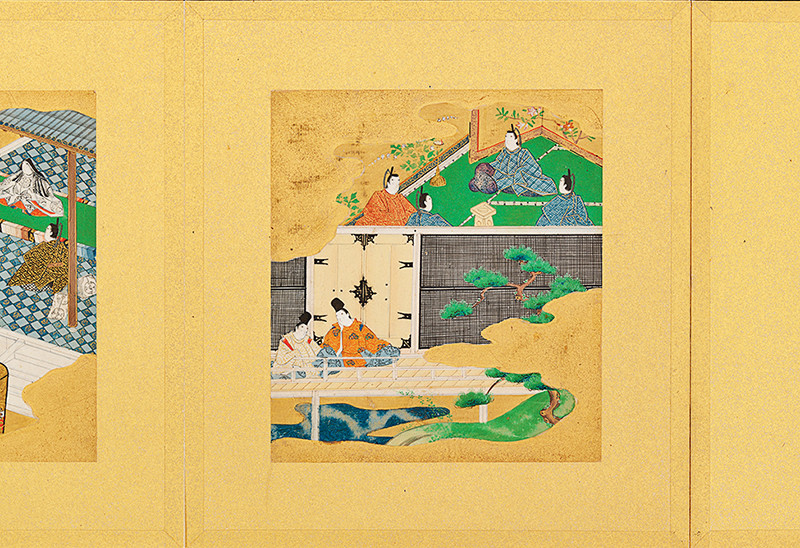

Понятие «пайдейя» включало не просто передачу навыков, но воспитание всесторонне развитой личности (в противовес спартанскому принципу агогэ, построенному на военной подготовке; он существует и сейчас, но в основу классического образования легла пайдейя). По Аристотелю, так должен воспитываться каждый свободный гражданин.

Образование людей стало не только прагматичной государственной целью, но и культурной потребностью.

Впрочем, основная масса греков ограничивались начальным образованием. Дальнейшая учеба стоила дорого, и поэтому многие в 15 лет шли обучаться ремеслам — умения считать и писать было уже мало, чтобы избавиться от мотыги. Меньшинство отправлялось в гимнасии, содержавшиеся за счет богатых меценатов либо взносов родителей.

Чтобы стать политиком, надо было получить «высшее» — в смысле лучшее из доступного — образование. Но оно давало лишь возможность, а не гарантию. Хорошее образование стоило денег — тот же Исократ брал тысячу драхм в год; ремесленник мог столько заработать года за три. Знания стали товаром. Пока для избранных.

Римская империя переняла идеалы пайдейи. Первых двух ступеней обучения было достаточно для поступления на службу, а последняя, третья ступень в риторических школах, выводившая в элиту, была опять же доступна в основном знати. Образование уже могло стать социальным лифтом — так, оратор Гибрей из Милас, пишет античный историк Страбон, начал с перевозки дров, но прошел обучение в Антиохии, вернулся в родной город, сделался смотрителем рынка, потом оратором в народном собрании и «быстро возвысился», став в итоге «властителем города». При императоре Веспасиане, это уже I век н.э., появилась практика государственного содержания риторов.

Бедный студент

В Средние века все пришлось начинать заново. Общественная жизнь Европы, почти впавшей в варварство после разрушения античного мира, перешла под влияние религии. Короли, видя, что церковь важна для обеспечения единства покоренных народов, не имели ничего против.

К античной культуре «отцы церкви» относились враждебно — но в некоторых вещах у них не было другого образца. И в VI веке Северин Боэций и Флавий Аврелий Кассиодор, бывшие римские аристократы при дворе Теодориха Великого, составили «Положение о семи искусствах», собрав остатки античных знаний. Эти семь искусств (грамматика, риторика, диалектика, арифметика, музыка, астрономия и геометрия) преподавались потом во всех школах и университетах вплоть до эпохи Возрождения.

В раннем Средневековье клирики старались уложить преподавание в рамки церковных задач. Но и варварские государства стали нуждаться в аппарате. Во времена Каролингов началось возрождение образования, сам Карл Великий выпустил капитулярий «О занятиях науками», в котором предписал епископатам и монастырям «прилежать к размышлению о науках и их изучению», при его дворе была создана Палантинская школа — та же академия, где собирались известные философы. Школы для народа начали появляться повсеместно — не только в монастырях, но и в городах.

Университеты возникли через несколько веков. Считается, что первым из них был Болонский (1088 год), хотя двумя столетиями ранее в Константинополе была основана Магнаврская школа, выполнявшая функции университета, и совершенно, кстати, светская. Ее главной целью была подготовка высших чиновников. Сам Константин IX Мономах (XI век) ходил на лекции в Магнаврский университет.

Византийские вузы с самого начала были государственными. В Западной же Европе университеты складывались как корпорации, независимые от светской и духовной власти (хотя основывались либо одной, либо другой). Обходилось высшее образование все так же недешево, но уже практиковалась дифференциация — для бедных студентов обучение стоило меньше, а самых бедных могли освободить от платы вовсе. Платили, как правило, родители либо церковные приходы. Были и меценаты, но нередко студенты влачили нищенское существование; некоторые университеты даже выписывали подопечным лицензии на сбор милостыни.

К концу XIII века в Европе существовали 22 университета, в XV веке их было уже 86. Рост числа вузов во многом обеспечивался распрями; феодалам требовались «свои» правоведы, папам — богословы. В благодарность за услуги власти даровали университетам различные льготы. Основной стезей для выпускников все равно оставалась госслужба, но уже были варианты — развитие права, например, создавало потребность в адвокатах.

Фабрика знаний

Со временем университеты стали входить в конфликты со своими основателями. В позднем Средневековье верховная власть возобладала и университеты повсеместно лишились почти всей автономии. Но куда хуже было то, что университеты, попавшие под идеологический контроль, а с другой стороны, свято оберегавшие традиции, отстали от жизни. В эпоху Возрождения, несмотря на то что гуманизм проник и в университеты, где появлялись новые курсы, дисциплины и кафедры, учебные заведения в целом остались центрами схоластических знаний и плохо воспринимали развитие естественных наук.

Ресурс аграрных государств исчерпался, для воспроизведения инфраструктуры требовалась индустриализация. Управление перестало сводиться к сбору налогов — государству понадобились творческие люди.

Как следствие, конкуренцию «старым университетам» стали составлять многочисленные колледжи и специализированные высшие школы, решавшиеся на эксперименты. Новые институты создавали протестанты. Качество образования стало падать, начался отток студентов, ученые предпочитали работать вне стен университетов, и они начали терять монополию на подготовку кадров для государства.

Толчком к новому реформированию стала Великая французская революция. Революционеры закрыли старые университеты, а Наполеон основал новый Имперский университет — корпорацию, в которую входила вся система высшего образования в стране. Суть модели сводилась к тому, что государство за свой счет готовило нужных себе специалистов. В Великобритании университеты продолжали существовать как замкнутые сообщества для сливок общества (до реформ на острове добрались лишь во второй половине XX века). Наконец, в Германии Вильгельм фон Гумбольдт формулирует идею университета нового типа, сочетающего классическое образование и опытные науки. Эта модель стала главенствующей в мире, она идеально подходила для буржуазного государства — студенты, может быть, становились не столь глубокими интеллектуалами, зато получали знания прикладного характера.

Так появились предпосылки к последующему превращению университета из элитарного заведения в фабрику по производству и продаже знаний. Этот товар, как любой другой, могло приобрести все больше и больше желающих. В XX веке государство перестало играть в процессе высшего образования стержневую роль — хотя вузы по-прежнему патронируются властью, к «госзаказу» на специальности образование не сводится; оно становится роскошью, но не необходимостью.

Задание на завтра

Наличие хоть какого-то высшего образования все еще остается определенным маркером, но все более символическим — чтобы стать политиком, уже не обязательно изучать риторику и философию, профессию программиста может освоить вообще каждый. Узким техническим специалистам, конечно, нужно базовое профильное образование, но возглавить научно-техническую организацию можно и без него.

Хотя для чиновника диплом вуза все еще рекомендуется, никто не проверяет качество знаний, то есть на деле государству оно не очень-то и нужно. Для элит принадлежность к вузу означает скорее нечто вроде членства в клубе. Высшее образование перестало гарантировать карьеру, статус или материальные блага, превратившись в совершенно частное дело любого гражданина. Доходы ремесленников могут превосходить доходы интеллектуалов.

Тенденция набирает обороты. Автономия университета в целом потеряла ценность — она не принципиальна, если автономен каждый студент в отдельности. По той же причине становится фактически бессмысленным идеологический контроль — лекции давно уже не единственный источник знаний для студентов, исчезает критерий истинности. А череда глобальных войн и других социальных катастроф девальвировала веру в гуманитарное значение просвещения.

В условиях гонки технологий и фрагментирования общества, в результате которого чуть ли не ежегодно возникают новые ценности, меняются и требования к образованию. Любое образование, согласно социологу Карлу Маннгейму, формирует не человека вообще, а человека для конкретного общества; если общество все время меняется, то и человек должен постоянно учиться и переучиваться в поисках навыков, нередко вообще забывая об изначальном образовании.

Образование и знания на наших глазах перестают быть тождественными понятиями. Уже человек предъявляет требования к образованию, а не наоборот. Университеты в разных странах мира пытаются догонять время — от них сегодня требуется вовлеченность в прикладную науку, имеющую коммерческое измерение. Но даже престижные учебные заведения больше не фильтр лучших людей, получение знаний выходит за рамки образовательных центров, а обмен ими стал стремительным. Знания продают и покупают все. Возможно, в будущем все человечество станет одним большим мегауниверситетом, где каждый сможет в любой момент стать преподавателем для каждого.

Фото: The Metropolitan Museum of Art

Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?

Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl