Наука о чужих. Жизнь и разум во вселенной

Изучение ближайших планет с помощью усовершенствованных астрономических приборов и космических аппаратов показало: природные условия там неблагоприятны для существования сложных форм жизни. Но оставалась надежда, что какие-то примитивные микроорганизмы всё же могли развиться, породив криптобиосферу в местах, до которых люди пока не добрались. Их поисками занялись учёные, нашедшие своё призвание в наиболее перспективных направлениях науки о чужих — астробиологии и экзобиологии.

XI. ИНОПЛАНЕТНАЯ ЭКЗОТИКА

Марсианская растительность

Десятилетиями Марс оставался в центре внимания астрономов как планета, больше остальных похожая на Землю. Но чтобы подтвердить сходство, требовалось определить толщину и химический состав марсианской атмосферы. Французский астрофизик Жерар Анри де Вокулёр по итогам наблюдений за изменениями яркости пятен на поверхности планеты, которые он приводил в солидной работе «Физика планеты Марс» (Physique de la planète Mars, 1951), сделал вывод, что давление у марсианской поверхности составляет 85±4 миллибар (64±3 мм рт. ст.), то есть в двенадцать раз меньше, чем на Земле. Казалось, у француза были все основания усомниться в возможности жизни на соседней планете, но он утешил тех, кто мечтал отыскать марсиан: «Кипение воды при давлении 64 мм начинается при температуре +42°... Поверхность Марса, вероятно, никогда не нагревается до такой температуры».

Но и это значение давления оказалось завышенным в четырнадцать раз! Сегодня мы знаем, что оно составляет 6,1 миллибар (4,58 мм рт. ст.). Учёного ввели в заблуждение частицы пыли, которые постоянно присутствуют в воздухе Марса и рассеивают солнечный свет наряду с газовыми молекулами, — их вклад был ошибочно приписан самой атмосфере.

Что касается состава, то всерьёз изучением вопроса занялись лишь в 1947 году, когда американец нидерландского происхождения Джерард Койпер, используя инфракрасный спектрометр, выяснил: в свете, отражённом Марсом, значительно усилена линия поглощения углекислого газа. Поначалу тому отводилась довольно скромная роль второстепенной компоненты марсианской атмосферы: например, де Вокулёр полагал, что объём углекислого газа составляет лишь 0,25% от общего объёма атмосферы; американский планетолог Сеймур Гесс давал больше: 0,35% в 1958 году и 0,5% в 1961 году. Академик Василий Григорьевич Фесенков в статье «Марс и органическая жизнь» (1963) утверждал, что «на Марсе в 2—3 раза больше углекислоты, чем в атмосфере Земли», то есть 0,07—0,11% от общего объёма атмосферы. Однако в модели 1964 года, предложенной Джерардом Койпером и его учеником Тобиасом Оуэном, на долю этого газа приходилось 14%. Разброс в оценках объясняется тем, что содержание составляющих атмосферы планеты зависит не столько от интенсивности его линий в спектре, сколько от принимаемого в расчётах общего давления у поверхности. Если учёный принимает завышенное значение, то наблюдаемую интенсивность может, по его представлению, создать меньшее количество углекислого газа. Только после того, как к Марсу добрались космические аппараты, стало ясно, что углекислый газ — основной наполнитель атмосферы с содержанием 95%!

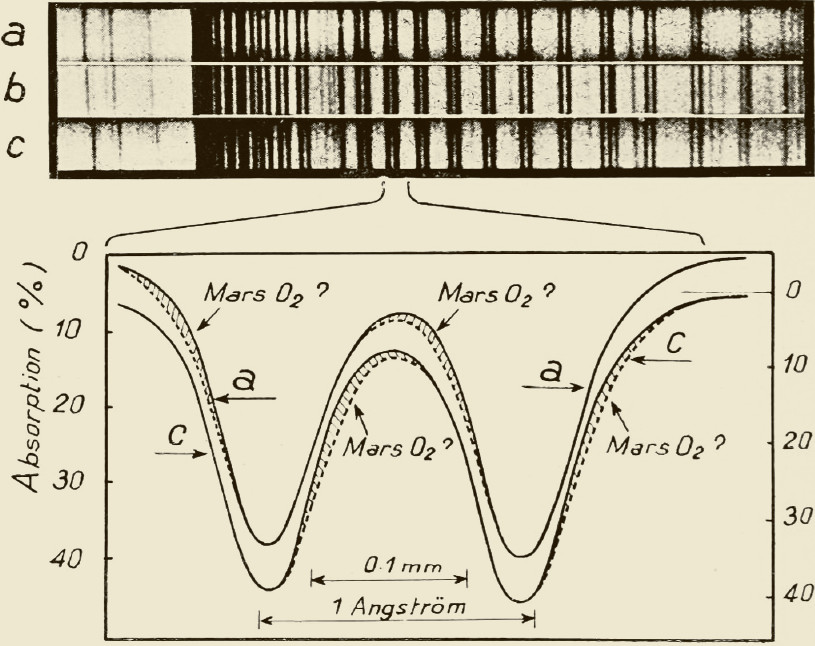

С такой же динамикой развивался важный вопрос о содержании кислорода. Начиная с середины 1920-х годов его поиски вели Уолтер Адамс и Теодор Дэнхем в обсерватории Маунт-Вилсон. Они использовали эффект Доплера: при приближении планеты к нам все линии в её спектре сдвигаются к фиолетовому краю, при удалении — к красному. Учёные выбрали моменты, когда Марс приближался к Земле со скоростью 13,8 км/с и когда удалялся со скоростью 12,6 км/с. После детальной обработки спектрограмм они не обнаружили даже ничтожного изменения в профилях линий кислорода, которое можно было бы приписать марсианской компоненте. Отсюда последовал вывод, что «количество свободного кислорода, присутствующего в атмосфере планеты, должно быть чрезвычайно малым: определённо менее 1% и, вероятно, менее 0,1% от того количества, которое присутствует в атмосфере Земли на том же уровне поверхности».

Двадцать лет оценка Адамса—Дэнхема оставалась единственной. Она вошла в учебники и популярные книги по астрономии того времени, причём ошибочно утверждалось, будто бы учёные обнаружили признаки кислорода в спектре, хотя они лишь указали верхний предел возможного содержания этого газа. В 1956 году астроном Роберт Ричардсон в той же обсерватории Маунт-Вилсон повторил попытку найти кислород и снова получил отрицательный результат. Только через двенадцать лет Майклу Белтону и Дональду Хантену удалось обнаружить в атмосфере Марса признаки молекулярного кислорода в красной части спектра. Его содержание они оценили в 0,3% от общего объёма, что оказалось близко к реальности, — позднее с помощью космических аппаратов было установлено: доля кислорода составляет 0,2%.

Постепенно Марс становился в глазах учёных всё более неприветливой и непригодной для жизни планетой. Даже принимаемое завышенное давление атмосферы давало аналогию с высотой в 18 км над поверхностью Земли (нижняя граница стратосферы), где выживание человека без специального оборудования невозможно. Наличие углекислого газа и отсутствие кислорода тоже настраивало на пессимистический лад. И всё же, поскольку единого мнения по поводу приповерхностной температуры на соседней планете не существовало, у сторонников «живого» Марса оставался последний аргумент: там есть вода в жидком состоянии, а при наличии воды и света может начаться биологическая эволюция.

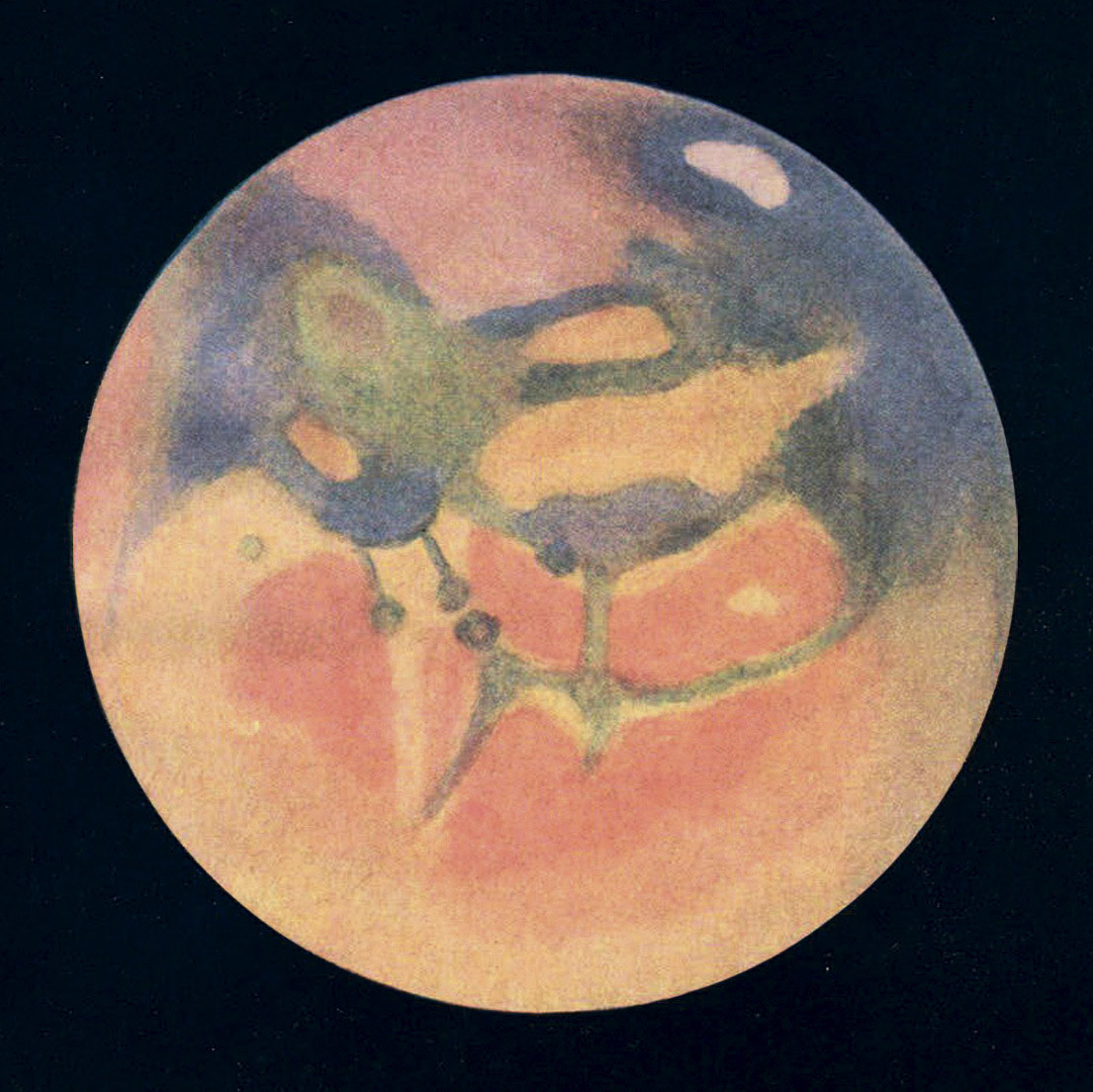

Марсианскую жизнь попытался «спасти» советский астроном Гавриил Адрианович Тихов — основоположник сначала астроботаники, а затем и астробиологии. Предпосылки к его теории заложил ещё в 1865 году француз Эммануэль Лиэ, который, наблюдая сезонные изменения интенсивности и окраски «морей» Марса, предположил, что они покрыты растительностью. В то время гипотеза не получила широкой известности, но в ХХ веке обрела множество сторонников. Чтобы подтвердить её, учёные предложили использовать так называемый эффект Вуда. В начале века американский физик Роберт Вуд изготовил фотопластинки, чувствительные к инфракрасным лучам. Растения на его снимках получались белыми, словно присыпанными снегом, — причина в том, что они хорошо отражают инфракрасные лучи. В августе и сентябре 1924 года Уильям Райт сделал с помощью большого рефлектора Ликской обсерватории серию фотографий Марса по всему диапазону видимого спектра: от инфракрасных до ультрафиолетовых лучей. Через два года такие же снимки получил Фрэнк Росс, работавший с рефлектором обсерватории Маунт-Вилсон. Если бы «моря» Марса покрывала растительность, они выглядели бы белыми или хотя бы светлыми на этих фотографиях. Но они вышли ещё более тёмными — эффект Вуда не наблюдался.

Тем не менее Тихов начал сбор доказательств в пользу «растительной» гипотезы. Дело в том, что в 1945 году, после одной из лекций о внеземной жизни, которые он читал в Алма-Ате, к нему подошла агрометеоролог Анастасия Кутырева и высказала предположение, что если марсианские растения вынуждены приспосабливаться к суровым природным условиям, они должны поглощать большую часть инфракрасных лучей, несущих тепло, для «согревания». Идея выглядела многообещающей, и Тихов, взяв собранные ранее спектры лиственных и хвойных деревьев, сразу выяснил, что отражение инфракрасных лучей у последних в три раза ниже. Кроме того, зимой хвойные деревья отражают свет вдвое слабее, чем летом.

Тихов провозгласил появление науки, изучающей внеземные растения, а в ноябре 1947 года по его настоянию учредили Сектор астроботаники Академии наук Казахской ССР, сотрудники которого занялись сравнением спектральных свойств «морей» Марса и земных растений. Впрочем, они не ограничивались рассуждениями и подбором земных аналогов. Они ставили лабораторные эксперименты по выращиванию растений и размножению бактерий в искусственно созданных «марсианских» условиях. Эксперимен ты дали положительные результаты: растения выдерживали «марсианский» холод и низкое атмосферное давление, бактерии размножались в «марсианской» атмосфере. Правда, при постановке этих экспериментов принималось завышенное значение давления у поверхности — 85 миллибар (63,8 мм рт. ст.), что почти в четырнадцать раз выше действительного, да и химический состав атмосферы Марса оставался в то время под вопросом. Всё это не помешало Тихову объявить о рождении ещё одной науки — астробиологии.

Как же выглядела марсианская растительность в его представлениях? «Прежде всего она должна быть низкорослой, прижимающейся к почве. Это главным образом травы и стелющиеся кустарники зелёно-голубого цвета. Некоторые из них буреют и высыхают к середине лета, другие сохраняют свои зелёно-голубые листочки и зимою... Сходство с марсианскими растениями могут иметь наш можжевельник, остролодка, морошка, брусника, мхи, лишайники и другие северные и высокогорные растения».

Вклад в астроботанику внёс и упомянутый Джерард Койпер, который в книге «Атмосферы Земли и планет» (The Atmospheres of the Earth and Planets, 1952) утверждал, что марсианская растительность должна представлять собой нечто вроде лишайников. Он предположил, что на соседней планете раньше, вероятно, преобладал более мягкий климат, способствующий развитию флоры, а источниками тепла для неё могли служить вулканы.

Однако вершиной торжества «растительной» гипотезы стало открытие, сделанное гарвардским астрономом Уильямом Синтоном. В 1957 году он заявил, что обнаружил в спектре «морей» Марса полосы в инфракрасной части, соответствующие органическим соединениям, и сделал обнадёживающий вывод: «Хотя для сравнения был использован спектр лишайников, согласованность [спектров], конечно, не подразумевает, что лишайники присутствуют на Марсе, — она указывает только на присутствие органических молекул. Однако представляется маловероятным, что органические молекулы остаются на поверхности Марса, не будучи покрытыми пылью от бурь или не разлагаясь под действием солнечного ультрафиолета, если бы они не обладали некоторой способностью к регенерации... Эти данные, наряду с убедительными доказательствами сезонных изменений, делают чрезвычайно вероятным существование растительной жизни на Марсе». Через два года, используя более точное оборудование, Синтон подтвердил прежние выводы: «Наблюдаемый спектр очень точно соответствует тому, какой обнаруживается в органических соединениях и особенно в растениях».