Первая физико-географическая экспедиция С.О. Макарова

После выхода к границам Средней Азии император Александр II (1818– 1881) повел последовательный курс на присоединение к Российской империи среднеазиатских ханств и эмиратов. Русским войскам ставилась задача прекратить дерзкие набеги местных племен на приграничные земли, покорить их силой оружия, защитить караванные пути и обеспечить развитие торговли с Персией, Афганистаном и Индией. 15–17 июня 1865 г. генерал-майор Михаил Григорьевич Черняев (1828–1898) штурмом взял Ташкент, в мае–июне 1868 г. генерал-лейтенант Константин Петрович фон Кауфман (1818–1882) занял Самарканд и покорил Бухару, а в мае–июне 1873 г. завоевал Хиву, зимой 1876 г. генерал-майор Михаил Дмитриевич Скобелев (1843–1882) весьма жестко, но окончательно усмирил Кокандское ханство, преобразованное в Ферганскую область. После этих трудных походов оставался последний, но зато самый опасный очаг воинственного разбоя – Ахал-Текинский оазис, в котором проживало до 90 тыс. человек.

12 января 1880 г. Император Александр II назначил начальником будущей экспедиции на Ахал-Теке героя Русско-турецкой войны генерал-адъютанта М.Д. Скобелева, хорошо знавшего специфику региона и прославившегося ранее решительными и умелыми действиями против хивинцев и кокандцев. Флигель-адъютанту Степану Осиповичу Макарову (1848–1904) поручили возглавить морскую часть экспедиции. Не зная всех деталей, трудно даже представить, как Макаров, в то время уже капитан 2 ранга, георгиевский кавалер и моряк до мозга костей, мог добровольно согласиться на участие в экспедиции, основным содержанием которой был труднейший переход по безводной и пустынной степи.

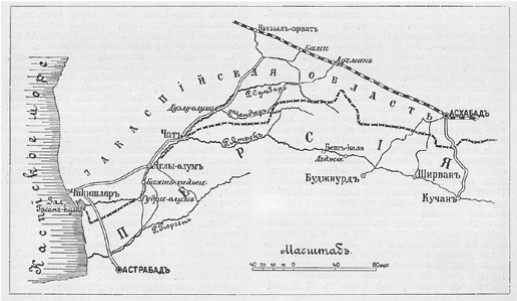

Скобелеву приходилось ранее воевать в Туркестане, поэтому он прекрасно понимал все трудности войны с текинцами. Знал он и то, что не меньшую трудность будет представлять и сам поход по пустыне на сотни верст под палящими лучами солнца. В этих условиях успех экспедиции всецело зависел от бесперебойного снабжения армии продовольствием, боеприпасами и всем необходимым. Тогда возникла идея использовать для перевозок реку Атрек, впадающую в Каспийское море и граничащую в нижнем течении с Персией, а значит, и предположение, что боевые действия против текинцев придется вести и на воде. Поэтому когда генерал Скобелев предложил Макарову возглавить морскую часть экспедиции, то он охотно принял это предложение.

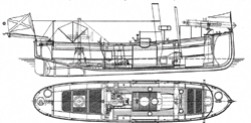

Для этого по просьбе Скобелева генерал-адмирал великий князь Константин Николаевич (1827–1892) выделил четыре паровых катера Балтийского флота. Катера были сняты с броненосной батареи «Не тронь меня» (№ 58) и башенных броненосных фрегатов «Адмирал Грейг» (№ 59), «Адмирал Чичагов» (№ 60), «Адмирал Лазарев» (№ 75). Построены в 1868 г. из дерева, имели водоизмещение 4,5 т, длину 8,5 м (27 ф.и 10 д.), ширину 2,12 м (7 ф.), осадку носом 0,61 м (2 ф.), кормой (без груза) 0,76 м (2 ф. и 6 д.), машину мощностью в 5 н.л.с., скорость 7,5 узлов. Эту удачную конструкцию на базе французского проекта разработала фирма (с 1882 г. «Крейтон и К»), имевшая верфь в финском городе Або (нынешний Турку). На них должны были установить на морских станках 6 картечниц Фарингтона и 2 орудия Энгстрема. С учетом того, что в большинстве случаев придется плавать по реке Атрек всем катерам совместно в кильватере, эти