Ядовитая одежда: как то, что мы носим, влияет на наше здоровье

Увлечение покупками бюджетных noname-брендов с целью закрыть образовавшуюся брешь в гардеробе может быть опасно для здоровья. Это доказывает как история, так и современная практика

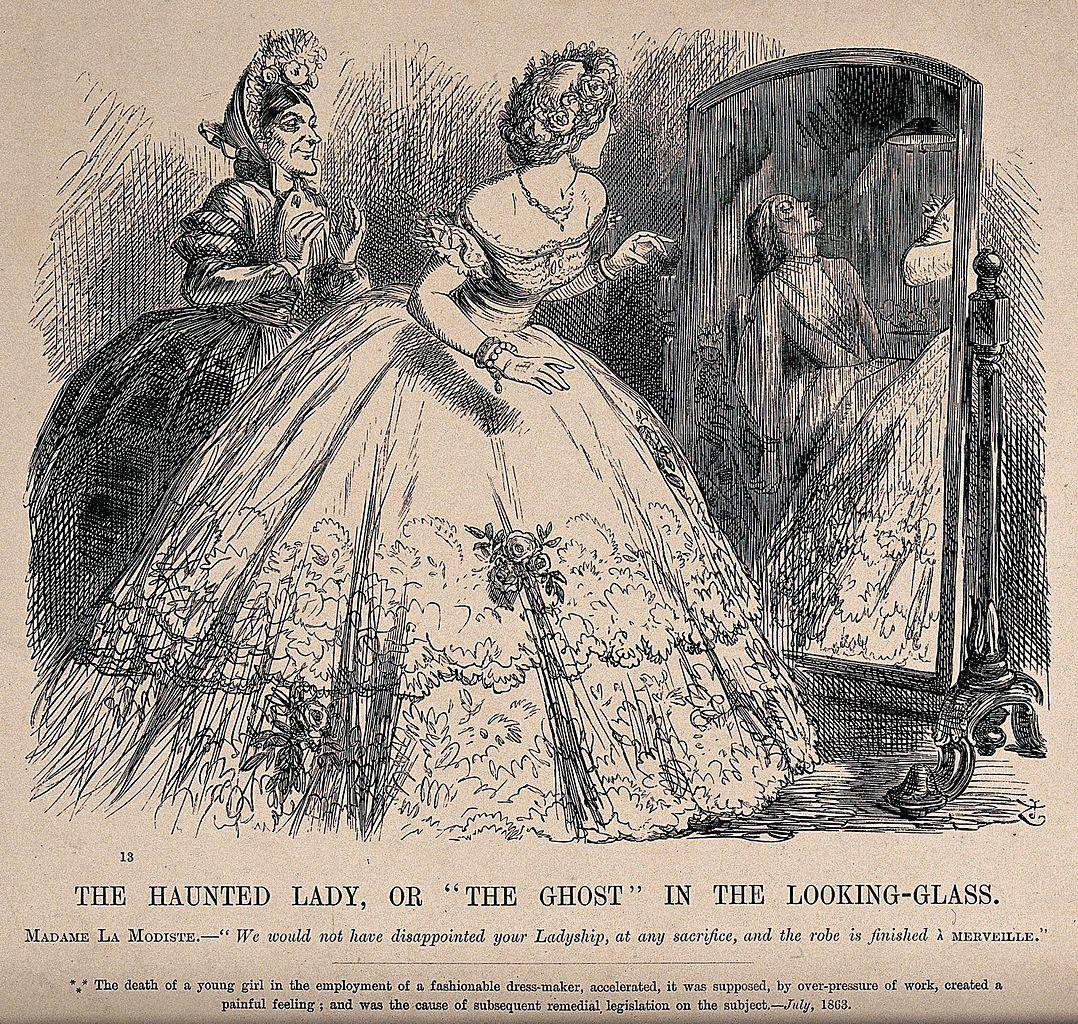

В 1863 году в британском сатирическом еженедельнике Punch появилась иллюстрация Джона Тенниела «Призрак в зеркале». На ней молодая девушка в роскошной юбке с кринолином бросает взгляд на свое отражение и видит там умершую швею, которая готовила ее наряд. Иллюстрация была основана на реальном событии: ранее в том же году модистка Мэри Энн Уокли умерла от инсульта в возрасте 20 лет. Чтобы вовремя отдавать заказы, ей приходилось работать на протяжении 16 часов, а после спать в переполненной, плохо вентилируемой комнате, которую делили 30 рабочих. Но в XIX веке проблемы со здоровьем провоцировало не только это — зачастую модистки имели дело с откровенно опасными веществами.

Шляпа с ртутью и платье с мышьяком

Изучая шляпу трилби 1930-х годов, сотрудники Музея Виктории и Альберта обнаружили в ней количество ртути, способное «сделать непригодной для употребления людьми 1 млн л воды». И таких шляп в музее было много. Как объясняет в своей книге «Жертвы моды: опасная одежда прошлого и наших дней» Элисон Мэттью Дэйвид, ртуть помогала превратить жесткую кроличью и заячью шерсть в податливый фетр. Несмотря на общеизвестный факт о ее вреде, изготовители головных уборов шли на эту ядовитую сделку, ведь так производство выходило значительно дешевле. А потом страдали от обильного потоотделения, откашливали вязкую мокроту и не могли взяться за работу из-за дрожащих рук. Помимо физических недугов, врачи отмечали психические нарушения: раздражительность, снижение памяти, бессонницу и патологическую пугливость (этот набор симптомов получил название «ртутный эретизм»). Так что Безумный Шляпник из «Алисы в Стране чудес» — вовсе не выдуманный, а собирательный образ.

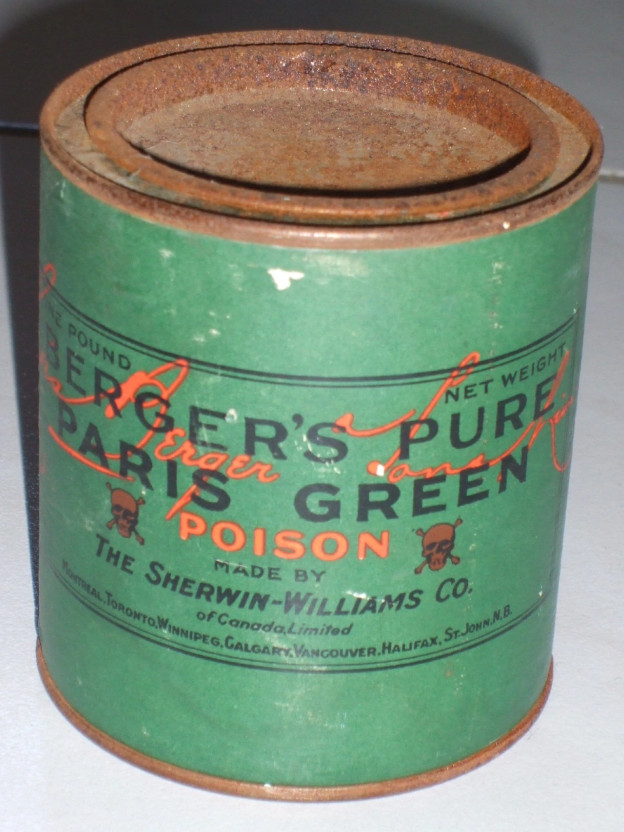

Нашлись у музейных работников и другие экземпляры — например, с мышьяком, которым до 1930-х обрабатывали перья или чучела птиц на шляпах. Мышьяк в то время в принципе был панацеей от любых проблем. В 1814 году на его основе вывели пигмент, который стал альтернативой недолговечным природным зеленому и желтому красителям и в мгновение захватил мир. Яркой и насыщенной «швейнфуртской зеленью» бросились окрашивать обои, одежду, театральные декорации и продуктовые обертки, даже не задумываясь о том, насколько это небезопасно.

Осознание пришло после череды происшествий. Так, в 1861 году Матильда Шойер, которая делала декоративные венки, внезапно умерла от отравления, сопровождавшегося конвульсиями и рвотой зеленого цвета. Во время работы она не только вдыхала пары химиката — он попадал в ее организм и с пищей, поскольку частично оставался на руках.

От мышьяка страдали не только производители. Десять лет спустя некая дама пожаловалась на рецидивирующие язвы вокруг кожи ногтей после того, как купила коробку зеленых перчаток (их окрашивали кисточкой без какой-либо дальнейшей обработки).